住宅CMサービス

とてもよい天気に恵まれたこの日、午前中は吹田市で地鎮祭が行われました!

現在、石川県に在住のK様。この日は朝から車で石川県からお越し頂き、

地鎮祭を行いました!

最近の雨の多さに天気を心配していたのですが、

この日はいい天気に恵まれ、気持ちの良い日でした!

K様は、この土地をご自身で探されて購入されたのですが、

土地を探される際も、地形図を見て、昔の土地の様子を調べたり、

建築するに辺り、問題が無いかどうかなどを事前にしっかり調べて、

ご購入されています。(もちろん、私も事前にチェックしています。)

しかし、これからの工事で土地の神に地を鎮めて貰い、

より良い工事が出来るように願うことは、関係者の気を引き締める意味でも、

重要なことなのでしょう。

最近聞いた話では、関東の方では、今では地鎮祭すらも行うことが無いそうです。

もちろん、それ自体が良いとか、悪いとか言う話ではありませんが、

「よい建築を願う」

と、言う感情表現をする場として、地鎮祭は恰好の場のように思います。

地鎮祭をしない場合も、何らかの形でそう言った

「思いを改に伝える」

場面があると、より良いのかもしれません。

(もちろん、それまでの打ち合わせで散々伝えているかもしれませんが、

改めてと言う意味で。)

お天気に恵まれた、地鎮祭!

地鎮祭で必ずと言って良いほど行われる地鎮の儀、

今回も抜かり無く行われました!

そして、実際にこの下の写真にある鎮め物は、

基礎工事が始まるその時に、土地に埋めて鎮めて置いておきます。

そのようにすることで、「地を鎮ずめる」のです。

地鎮の儀にて、鎮め物

地鎮祭の後、昼食がてらに打ち合わせを行い、

そのままの足で今度は、岩出市で行われている上棟現場へと向かいました。

雨が続いて、こちらも天気が心配されましたが、

和歌山県においても天気に恵まれ、順調に工事が行われていました。

しかし、翌日には再度、雨の予報になっていましたので、

養生をして、雨を防ぐ事が出来るように、なんとか屋根まで作ってしまおうと言う事で、

棟が上がり、そのまま屋根の骨組みを作り、そこに瓦などの屋根材の下地になる、

野地合板と呼ばれる、合板を施工し、防水用のシートを貼り付けるところまで、

工事が行われることになっていました。

上棟の様子

現在の屋根では、主に「アスファルトルーフィング」と呼ばれるシートを、合板の上に貼り付けることで、

防水することが多いです。

昔は、バラ板と呼ばれた、板を屋根の骨組みに敷いて、その上に藁と混ぜた土を載せ、

更にその上に瓦を載せるといった方法で、屋根を作っていました。

しかし、その方法は屋根が極端に重くなるので、近年では防水には、

薄くて軽い、シートを利用します。

この日は、そのシートを貼るところまでを工事目標としていました。

家の四隅に酒と塩と米を撒く

ここでも、簡単ではありますが上棟式を行うことになっていたので、

夕方までに目標の工事を終わらせる必要があります。

大工さんの頑張りもあり、なんとか夕方までには、目標の工事を終えました。

上棟式は、これから家を建てるリーダーとも言うべき、

大工さん(棟梁)への労いの意味も込めて行います。

一昔前までは、上棟式と称して、大工さんにご飯やお酒を振る舞い、

盛大に宴会をすることが通常でした。

そして、地域によっては村の人々を集めて、出来上がった家の屋根から、

餅を撒いて、村の人々と一緒に盛大に盛り上がることもありました。

しかし、現代ではそう言った事がかなり簡素化されて、

こちらも、上棟式をやらない場合も多いようです。

大工さんたちは車で来ている事が多いので、

酒を振る舞うことは出来ませんので、当然と言えば当然かもしれませんが、

こちらも、地鎮祭同様、節目に改めて、建築への思いを伝える、

丁度良い機会になると思います。

そうして、人と人との繋がりで出来上がっていくのが、家づくりです。

どんな家でも、何かしら人の手は加えられます。

そう言った、家づくりならではの側面は、とても良い文化だと個人的には思います。

形式的なものはいずれ、忘れ去られる日が来るかもしれませんが、

その意味はいつまでも残って貰いたいものです。

和歌山県岩出市で工事が進行中のK様邸。

この日は、基礎のコンクリート打設工事が行われました!

基礎のコンクリート打設工事は、コンクリートポンプ車と言う専用の機械を搭載した、

ポンプ車によって行われる事が殆どです。

住宅の基礎の場合は、このポンプ車が搭載するホースから直接コンクリートが注入されます。

下の写真のように、ポンプ車にはホースが遠いところまで届くように、

ブームと呼ばれる、折りたたみ式の腕のような物が搭載されていて、

この腕を、車からの距離に対して適切に伸ばします。

(しかも、このブームは、ホースの先端を背負って、コンクリート打設を行う、

打設する人が直接、コントローラーで遠距離操作します!)

ホースの先のコンクリートが吹き出す部分には、

実際に、作業者がホースを担いで、吹き出すのに必要な量を調整しながら、

打設していきます。

このコンクリートを排出する勢いがなかなか凄い勢いです。

ほぼ、一日中この圧力をコントロールしながら、打設を行っていくのですから、

大変な作業だと思います。

この日は、天候はそこまで暑くはなかったですが、ジメッとしていて、

鉄筋に触れると、火傷しそうな位扱ったので、作業もより大変だったのではと思います。

しかも、作業を終えた後も、自身がこのポンプ車を運転して、移動するのですから、

体力が必要なのは間違い無いでしょう。

コンクリートポンプ車によって、コンクリートを打設しています!

また、このコンクリートポンプ車に、使用するコンクリートを持ってきて、

注入するのは、ミキサー車が行います。

このミキサー車は、街中で見かけたことがある人も多いと思いますので、

結構有名ではないでしょうか?

たまたま、今回はコンクリートを生成しているプラントと、

この建物を工事している現場とか近くて、とても良かったのですが、

コンクリートを生成してから、現場にてコンクリートの打設が終了するまでの時間は決まっています。

(気温が25℃未満なら120分、25℃以上なら90分 特別な処理をしたものであれば別途)

ですので、コンクリートを生成するプラントから、現場までの距離があまりに遠いと、

コンクリートが現場に着いて、打設する前に硬化してしまったりと言うような、不具合が生じるので、

特別な処理を行う必要が出て来ます。

そうでなくても、コンクリートを運ぶ道中で、コンクリートの分離(水とその他のものが別々になってしまうこと)が

進行したり、硬化が進まないように、このミキサー車がかき混ぜながら運んで来ます。

ミキサー車がポンプ車にコンクリートを移し替える寸前にも、

分離といったことを少なくするために、ミキサーをクルクル回します。

しかし、そうまでしても、ポンプの最初に出てくる分は、

多少、水気が多かったりするので、少し捨ててから打設を行うように

するのが通常です。

コンクリートは割とデリケートな材料なので、

機械も大分活躍が必要になります。

ミキサー車からポンプ車にコンクリートを移している途中

この建物で、大体このミキサー車16台(ミキサー車の大きさによって、必要な台数は変わります。)ほどが、

入れ替わり立ち替わりでやってきて、ポンプ車にコンクリートを補充していきます。

家1棟の基礎だけで、これだけ沢山のコンクリートを使用するのですから、

改めて考えると、大したものだなぁと感じます。

昔は、このコンクリートの量をチョロマカスために、このコンクリート車から、

ポンプ車に移し替えるタイミングで、大量の水を加えて、かさ増しをしてコンクリートを

打設するといった、悪どい手口がありました。

それによって、ミキサー車の台数を減らして、少しでも浮かそうと言う魂胆です。

しかし、そんなことをしてしまうと、コンクリートは脆く崩れやすくなります。

新しく工事するような新築の現場で、そのような手法を使って、

安く抑えようとする、悪質業者はかなり減っているようですが、

先ほどもあったように、比較的デリケートな材料なので、ある程度の確認は必要に思います。

基礎工事が終わると、次はいよいよ大工さんの出番です!

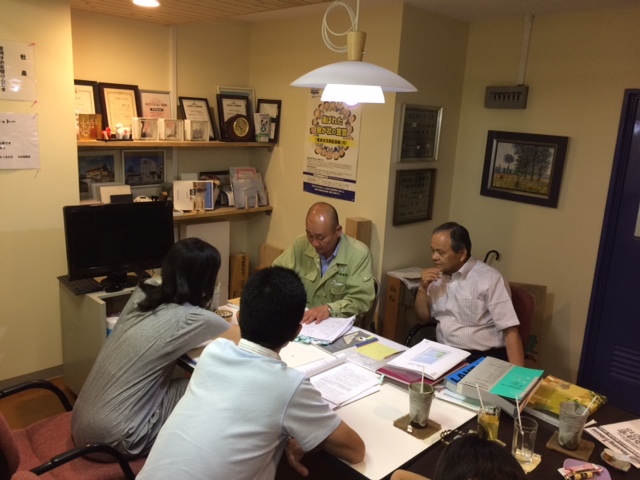

二世帯住宅をご建築予定のT様。

この日は、工務店さんとの面談にのぞまれました!

最近では、二世帯住宅をお考えの方も随分と増えています。

二世帯住宅には色々なメリットがあるので、そのメリットが見直されているように感じます。

日本が、経済的に成長していた時代。

核家族化が進行していきました。

(核家族とは夫婦のみの家族、又は夫婦と未婚の子供からなる家族の事を指します。)

子供は結婚すると、親元を離れ、まずはマンションなどの共同住宅に住みます。

そして、子供が産まれて、住まいが手狭になった頃に、新築住宅を建築する。

こう言う流れが、一般的な家族形態の在り方だと、国が想定し、

それに合わせて色々な政策が検討されてきたと言うのが、経済成長期の日本でした。

しかし、近年、経済的に豊かになり、価値観が多様化し、経済の成長自体が停滞していくに従って、

この一般的とされた家族形態がそぐわないと言った状況が増えてきました。

(いくら不景気と言っても、私は日本はまだまだ豊かだと感じています。)

経済的に豊かになった日本では、価値観の多様化が著しく、

国が大昔に想定した、「一般的な家族」に必ずしも当てはまらずに生きようとする人が増えたことが、

大きな要因と言えます。

そこで、二世帯住宅のメリットが多くの人に再評価されるようになったのだと私は感じます。

何よりも、二世帯住宅は更に昔の古き良き時代を思い起こさせます。

おじいちゃん、おばあちゃんが居て、子供が誰にも相手されずに

放っておかれると言う事が少ない。

やがて子供は、人との接し方をそこで覚え、そして社会に巣立っていく。

現代の成熟した日本においては、

そう言った「心の豊かさ」を改めて思い起こす事が可能な、

良いチャンスのある社会なのでは無いでしょうか?

どんな未来が待ち構えていようとも、

子どもたちが生きていけるようにするのが大人の務めだとしたら、

二世帯住宅は、その準備をするための大変重要な器のように感じます。

女性の社会進出が叫ばれる世の中において、子供に対して、おじいちゃん、おばあちゃんが

果たす役割の重要さは、日に日に増しているようにも感じます。

子供が触れ合えるコミュニケーションの場所を多くしてやることも、大人のつとめのようにも思います。

それが肉親であればベスト、地域のコミュニティーがそうなるのも良いと思います。

いづれにせよ、日本の古き良き習慣を復活させるには、二世帯住宅と言う形態はとても有用に思います。

工務店さんと面談中のT様ご一家

ただし、今回のご計画においてもそうですが、二世帯住宅を計画する際には、

とても重要な事があります。

それは、家族間において、それぞれのプライバシーが確保されることです。

やはり幾ら家族と言っても、それまで別だった生活の場を、一箇所にするからといって、

いきなり寝食全てを共にする訳では無いと思います。

やがて、そうなる事があるにしても、ある日を境にいきなりそうなるのは、それなりの事情が必要でしょう。

人間は誰しも変化に対して、「受け入れるまでの期間」が必要になります。

これは、社会学や経済学においてあらゆるところで研究され、言われ続けている事実です。

そう言う事実を無視して、「家族だから」と言う理由だけで軽んじるべきでは無いと思います。

今回のご計画においては、1階と2階で世帯を分けています。

マンションなどの共同住宅でも言えることですが、

その場合でも"音"の問題には配慮が必要だと思います。

そう言った点において、キチンと提案してくれる工務店さん。

それがT様のご要望のひとつでした。

さて、今回面談された工務店さんの配慮は、T様ご家族にとって、

如何だったのでしょうか。

とてもいい天気に恵まれて行われたS様邸の上棟。

7月と言う事で日中の暑い中でも大工さん達は協力しあって建て方を行っています!

建て方では、ほぼ一日で建物の柱や梁が組み立てられます。

ですので、全日までそこには何も無かったと思っているような場所に、

いきりなり2階建の建物の骨組みが出来るような感覚を受けます。

と、言う事はこの一日には、家を建てるために使用する材料の多くが、

使われると言う事です。

建築基準法と言う法律では、これらに使用される材料に関して、どんなものが適切なのかが定められています。

天気に恵まれた、S様邸の上棟風景

例えば、釘一つにとっても、どう言った基準のものを使うべきか、どんな長さが良いかなども、

必要な構造的な耐力を実現するために定められています。

建築の特徴としては、こう言った事の根拠が「法律上定められている」と言う事です。

車やその他の工業製品についても、細かい規定によって、その製造方法が決めれれているとは思いますが、

多くが、法律に縛られてそうしている訳ではないと思います。

その中の一つの法律上の決まりとして、建築では使用する材料を製造するための

接着剤についても規定があります。

これは、いっとき大きな社会問題にもなった、シックハウス症候群という病気が

新築住宅に入るとかかったと言うことが原因で、制定された法律によるものです。

(今では、シックハウス症候群にかかる方自体の総数はかなり減っているようです。)

使用されている、床の合板のF☆☆☆☆を確認

そして、この上棟の際に、実際にその法律がクリアされているのかどうかを、

いくつかの材料で確認できます。

それが、上の写真にある印字された部分に載っています。

上は、何の写真かと言うと、合板と呼ばれるもので、床に使用されているものです。

色々な表記がありますが、その中の「F☆☆☆☆」と表記されている部分が、

それに当たります。

この表記の読み方は、「エフフォースター」と言う読み方で、

シックハウス症候群が発症する原因物質とされた、「ホルムアルデヒド」の

使用量が極めて少ないことを表しています。

他にも、F☆☆(エフツースター)やF☆☆☆(エフスリースター)などの表記がありますが、

☆の数が減れば減るほど、ホルムアルデヒドの使用量が多いと言う意味になります。

合板は、木を桂むきにして、それを何層にも重ねたものです。

重ねた際に、接着剤でくっつけるので、そこに使用されている接着剤から、

ホルムアルデヒドが発生する可能性があります。

ですので、この合板としてどの程度のホルムアルデヒドが発生しているのかが、

一目で分かるように、このような表記がなされているのです。

F☆☆☆☆と表記されている材料は、

1件の家の中で、どれだけでも使用して構わない事になっています。

つまり、人体に影響が出るほどのホルムアルデヒドは放出されていないと言う解釈が出来る訳です。

柱ももちろん、F☆☆☆☆

この他にも、柱や梁が集成材と呼ばれる、木を貼り合わせることによって出来た材料の場合にも、

これらの表記が義務付けられています。

今回も、上の写真のように柱にシールが貼ってあり、その中にF☆☆☆☆の表記があります。

つまり、この柱も同じ種類であれば、何本使っても構わないと言う意味になります。

もし、この表記がF☆☆やF☆☆☆だった場合は、使える量に限りがあると言う事です。

ただ、今現在ではF☆☆やF☆☆☆と言う表記がなされた材料を見ることは殆どありません。

使える量に限りがあるのに、わざわざF☆☆やF☆☆☆の材料を使いたいと言う、

建築業者が殆どいないため、市場に殆ど流通していないからです。

とは言え、もしこの表記が無いと言うことになれば、それは、基準をクリアーしていない可能性があるので、

F☆☆☆☆の表記があるか無いかだけでもも確認することは、とても大切な事です。

上棟が終わり、いよいよ建物の形になってきました!

現在、石川県にお住まいになられている、K様。

今度、新しく大阪の吹田市にご建築予定です。

今日は、オーディションで決定した工務店さんとの打ち合わせです。

遠方に現在、住まわれていると言うこともあり、

直接の打ち合わせと言うことが、なかなか難しい状況です。

ですので、普段はメールを通しての打ち合わせが殆どでした。

もちろん、工務店さんの方が石川県まで訪ねて打ち合わせをすることもありましたが、

この日は、石川県からK様に訪ねて来てもらっての打ち合わせです。

詳細な打ち合わせ中のK様

午前中は、工務店さんの事務所にて図面や仕様に関する打ち合わせ。

普段から、メールでのやり取りを大切にしてきていたので、

今回は、その確認の意味合いも強かったように思います。

ほぼ、丸一日を使って、様々な内容が打ち合わせされました。

そして、次の日を使って、ショールームに見学に行きます。

割と大手のメーカーさんのショールームは、石川県にもあるので、

今回は、どちらかと言うと、大阪にしか存在しないショールームへの見学です。

大阪の南港ATCには、大阪にしか無いショールームがいくつかあります。

今回は、その中でも輸入建材を扱っている会社が集まっているショールームへの見学です。

こちらには、普段の一般的な建材ではあまりお目に掛からないような、

輸入特有の材料を多く展示されています。

ですので、洋風の建物を検討されている場合は、このショールームに

一度は足を運んでみるのも、面白いと思います。

今回の目的は、その中でも「モールディング」と呼ばれるものの見学です。

モールディングとは、日本で言う「廻り縁(屋内の壁と天井の境目に取り付けられる材料)」や、

「巾木(屋内の壁と床の境目に取り付けられる材料)」などを総称したものです。

海外のモールディングは、比較的、凝った形状のものが沢山あります。

今回、K様は洋風の内装を希望されているので、モールディングの形状を

確認しに行くことになりました。

一昔前までは、モールディングと言えば、木製か石膏で作られたものが

多かったと思いますが、現在では、発泡スチロール製のものや、FRP製のものなど、

沢山の種類のモールディングが存在し、それぞれ値段が違ってきます。

どんな場所に、どんな感じで利用したいのかと言う事を踏まえながら、

実際に目で見ながら選んで行くことが可能です。

こういうこと一つとっても、楽しい時間だと思います。

更に、午後からは本町にある、輸入建材を取り扱っている企業さんの

ショールームです。

こちらも、モールディングを取り扱っていますが、

ここでは、主にタイルを見にやってきました。

同じ、タイルと言っても、モノによってかなり見た目の風合いが違います。

実際に、手にとって確認してみることで、実際のご自身のイメージに合っているのかを

確認することが可能です。

何か一つ、物を作るだけでも、色々なワクワク感があると思います。

また、ショッピングをする時も、服一枚買うために、色々手にとって、

実際にそれを着て、街を歩くイメージをするだけで、買い物の楽しみも増えると思います。

家づくりは、そのワクワク感を幾重にも味わうことが可能なのです!

2000万円の家であれば、1万円の服を買う、ワクワク感を、

2000回楽しむべきです!

新しい生活に想いを馳せて、その生活のイメージにある、床はどんな床か?

壁や天井はどんなものなのか?

照明は?モールディングは?

一生に、何度も味わう事が可能なものではありません。

ですから、慎重になることもそうだと思いますが、

それ以上に、その「ワクワク感」を楽しんで貰いたいと思います!

それこそが、本当の注文住宅なのです!!!

大阪市内の"コテコテの大阪"と言った場所で、ご建築されていた、

M様邸のお引き渡しが行われました!

玄関は、建物から少し奥まった場所にあります。

大阪市内ですので、敷地の大きさが限られています。

敷地目一杯の大きさの建物を計画したので、駐車場と駐輪所は、建物内部に計画されています。

上の写真では、奥まった玄関の横側が駐輪スペースになっています。

玄関に入るとまず、迎えてくれるのが大きな水槽

玄関に入ると、水槽が目に入ってきます。

こちらの水槽は、事前に壁の中に埋め込めるように、壁部分を作っています。

もちろん、メンテナンスが可能なように、裏側から水槽を取り外せるようになっています。

また、直接の排水も可能なように、排水用の配管も用意されています。

Mさんのこだわりが伺えますね!

水槽の裏側には、収納部分の大きなシューズクローク

そして、水槽の裏側には、収納部分を大きくとった、シューズクロークがあります。

これだけの収納があれば、かなりの靴が入るはずです。

廊下側から、直接見える部分に関しては、扉付きの収納とし、

そうでない部分は、扉を付けずに、使いやすくすると言う工夫がされています。

2階リビングに更に吹抜が!

明るさを求めて、2階ビリングにしています。

しかし、道路を挟んで目の前は、更に高い4階建の建物があります。

大きな建物が建つ可能性もあるこの地域で、将来を見越して、

もし大きな建物がたっても、採光を極力実現できるような工夫がなされています。

吹抜部分は3階にあたります

実質、3階にあたる吹抜部分に、大きな窓をとっています。

冬場でも、目前にある4階の建物に遮られずに直射日光が

入ってくるように、計画されています!

この吹抜部分に、"工夫"があります。

また、この地域では防火上の規制が厳しい地域です。

ですので、木材を家の中でもむき出しにすることが、基本的には出来ません。

(特殊な計算をして、安全が確認されると、むき出しにすることも可能です。)

ですが、木材の模様をしたシートによって、防火上有効な梁や柱にしています。

大阪市内における、木造の3階建は、通常の地域の木造2階建に比べると、

遥かに、法的な規制が厳しくなります。

通常の2階建と3階建ての異なる部分は、"構造"において検討すべきことです。

木造の2階建では、基本的に構造に関しては複雑な構造計算という物が必要ありません。

しかし、3階建以上になると、必ず、地震や台風からの構造的な安全性を確認するための、

「許容応力度計算」と呼ばれる構造計算が必要なります。

更に、大阪市内の地域柄、防火に関する規制も厳しくなります。

通常の木造住宅では許されている、木材の露出度、窓の防火上の種類、

そして、目に見えない、壁の中の防火上の処理まで、かなりの事が制約されます。

階段の位置についても、防火上の規制が出て来ます。

こうした規制は、ともすれば住まいを無機質なものに変えがちです。

しかし、そんな中でも、自然の光を取り入れ、太陽の熱の暖かさを享受し、

風の流れを家の中に取り入れる工夫をすることは可能です。

もちろん、こう言った事を実現するためにも、

「断熱性能」については、充分に検討することが重要です。

そんな工夫を凝らしたM様邸が無事に完成し、

恒例の鍵のお引き渡しを行って、

無事にお引き渡しが行えました!

追伸

コテコテの大阪というのかどうか、難しいですが、

この家のお隣さんは、世にも珍しい(?)豚を家の外側で飼っています。

完全なオープン外構なので、触ろうと思えば、誰でも触れるのですが、

豚ってかなり力が強いので、大丈夫かなと思ったのですが、

かなり大人しい豚で、たまに日光浴で小屋から出て来て、日に当たっているのですが、

また、大人しく小屋に自分から帰っていきます。

ある意味、可愛いのだと思います。

このユニークさが、大阪らしいといえば、大阪らしいです(笑)

姫路市で、これからご建築予定のS様邸の地鎮祭が行われました。

元々、阪神間にてお住まいだったS様が、姫路市に引っ越されてのご建築です。

工務店さんとの最初の打ち合わせから、約2年ほどの年月が過ぎ、

めでたく、ここまでやってきました!

姫路市と言う、地域柄があるのかもしれませんが、

通常、土地を購入しての建築を行う場合、

建築時期に関わらず、支払いが先と言うことがよくあります。

しかし、ここの不動産屋さんは気長に今回の建築が始まるまで、

その支払を待って貰えたようです。

住宅地なので、この土地を欲しいと言う人は、きっと他にもいたように思いますが、

そういうケースもあるものなのですね!

地鎮祭ではこの祭壇がとても大切です!

地鎮祭で、不思議に思われる方も沢山いらっしゃるようなのですが、

地鎮祭に使用する、紅白の垂れ幕や、式典中に座る椅子やテントなどについて、

誰が用意するのかと言った、質問を受けることがあります。

この点に関しては、工務店さんによってマチマチですが、

これらを自社で持っていて、社内の人々で力を合わせて用意すると言う工務店さんもありますし、

テントや椅子などを確保しておくためには、倉庫などの場所が必要になりますので、

独自には持たないで、「イベント会社」に依頼する工務店さんもあります。

ただし、祭壇に関しては、必ずといって良いほど、

神社さんの方で用意されることが殆どです。

そして、お供えもの。

こちらに関しては、神社さんによって違うのですが、

神社さん自身が用意される場合と、お施主さんに用意を依頼する場合があるようです。

こう言ったところは、若しかしたら地域性があるのかもしれません。

鎮め物に祈りを捧げる神主さん

最近、地鎮祭自体を行わない方も多くなってきているように感じます。

15年ほど前、滋賀県で勤めて居た時は、まず間違いなく、地鎮祭と上棟式は行ったものですが、

最近では、形式だけの地鎮祭を行ったり、全く何もご希望されない方もいらっしゃいます。

時代が、変わってきたんだなぁと思います。

中には、神社さんに依頼するのではなく、お寺に依頼すると言うケースもあるそうです。

「八百万の神」と言う考え方における神道では、土地の神様として、

氏神・産土神・鎮守神と言う神様がいるそうです。

現代では、これらをまとめて氏神と呼ぶそうですが、本来土地の守護神は、

鎮守神なのだそうです。

ですから、てっきり神社さんが行うものなのかと思っていたのですが、

地域によっては、違う風習があるようなのです。

最後にお清めの塩を撒いています

場所が変われば色々あるということですが、

ここ姫路市においては、私が知っている地鎮祭と、大きく変わる要素はそんなにありませんでした。

式典が終わった後、お供えに用意していた、塩・米・お酒は、そのまま持って帰らずに、

家が建つ予定の場所の4隅に、それぞれ撒いていきます。

そして、最後に鎮め物を埋めた砂山にもこれらを撒いて、地鎮祭は終了です。

タイや野菜などのお供え物は、お施主さんがそのまま持って帰ります。

どうやら、このお供え物に関しては、余るからと言って、他人に分けたりすることは、

あまり良くないそうです。

ついつい、親切心でそうしてしまいがちですが、心に留めておく必要がありそうです。

無事に、地鎮祭が終わりました!

いよいよ、工事が始まります!

和歌山県の岩出市において、解体工事が始まりました。

解体された住宅は、立派な木材が使用されていた純和風の建物で、

長い年月が経ったとは言え、古き良き日本の建物といった感じでした。

長く住んでいただけあってシロアリが発生したこともあったそうです。

また、耐震診断と言う「古い建物を、現在の法律の耐震の考え方にあてはめてみた場合、

基準からどれだけかけ離れているのか」を診断できる仕組みによって調べてみても、

かなりかけ離れていたと言う事で、建て替えに踏み切られました。

最初に弊社にご来社されてから、1年半ほど経過します。

ここまで、途中奥様のご懐妊によるおめでたい話で中断していた期間もありましたが、

着実に一つ一つの選択肢を吟味されながら進められてきました。

そうして進められてきたご計画が、いよいよ実行段階に入ってきました!

解体工事が始まったT様邸

古屋には、現在ではなかなか作られていないだろうなと思われるようや、

障子や建具(引き戸)など沢山あったのですが、それらは現代の建物では、

大きさが小さかったり、痛みが目立ったりして、再利用はしませんでした。

ですので今回は、古屋に利用されていた立派な丸太の梁(のもの)だけを再利用することになりました。

解体工事では、梁の部分をなるべくそのまま取り出すと言う事で、普段より少し時間を掛けて、

工事を進めることになりました。

梁を取り出すためには、通常、重機で一気に壊してしまう建物を、

一部、人の力を使って抜き出しながら行うため、手間も費用も余分に掛かります。

元々の建物では、屋内側から上を見上げると、梁がそのまま見えるように

掛かっていた部分があったので、その部分に関しては、恐らく湿気が少なく、

比較的乾燥していただろうと言う事で、シロアリの被害も少ないと言う予想で、

そう言った部分の梁を取り出すことになりました。

解体した建物から取り出した古材

上記の写真はまだ解体の途中ですが、取り出した梁の一部です。

この中で、更に木材を点検して、シロアリに食べられていないかのチェックをしてから、

大工さんの加工場へ運んで、使える状態にします。

かなり長い梁もそのまま取り出すことが出来、これらの中からどれを、

どこに使用するのかを決めていきます。

もちろん、元々梁として使っていたものなので、それなりに強度は残っているのですが、

実際に、新しい建物ではこれらの梁は"飾り"として使用されます。

また、もちろんこのままの状態では使えないので、木材の表面の部分を削り取り、

新しい木材の表面に、塗装をかけて見た目を綺麗な状態にして使用します。

こうして取り出された梁が、新しい建物でどのように生き返るのか、

完成する楽しみが一つ多くなったと言えそうです^^

富田林市で工事が進行しているT様邸。

この日は、完了検査が行わました!

T様邸のご計画では、時間を掛けてユックリと進めてきました。

最初は、弊社の家づくりセミナーにご参加された時からの

お付き合いですので、もうかれこれ4年ほどは経過しているかと

思われます^^

そんなT様のご建築計画にいよいよ「完成」が近づいて来ています!

この日に行われたのは、完了検査と呼ばれる、

役所の代わりに指定された民間の機関が、

役所にかわって、役所に申請された通りの建物が出来たかの

確認をするための検査が行われました。

この完了検査が終わると、正式に役所から

「工事完了検査済証」

なるものが発行され、正式に工事が完了した事になります。

(もちろん、役所の申請に直接関連しない工事が残っている場合もあります。)

現場の工事監督さんと共に、私も立会、

完了検査が実施されました!

照明と内装材で雰囲気を統一された和風の玄関

玄関を入ると、一番のこだわりどころと仰っていた、

和風の玄関が迎えてくれます。

まだ、工事がこれからですが、正面にある地窓(床に接した低い位置にある窓)から、

坪庭を眺める事が可能となります!

左側には和室がすぐにあるのですが、

和室と玄関との間には、これから白い玉砂利が敷かれ、

飛び石と呼ばれる石が置かれる予定です。

きっと、どこかの料亭のような感じになりそうですね~

玄関ホールからリビングに入ると、間接照明で彩られた大きな吹抜けに迎えられます

玄関ホールからリビングに入ると、大きな吹抜けが広がります!

この段階は、階段に手摺がついていない状態の写真ですが、

もちろん、完了検査時には手摺が取り付けてあります(法律上、必要)。

表しになっている梁が照明によって、より引き立っているように感じます。

人間が一番リラックスできるのは、木材の量が視覚的に約半分くらいの

割合を占めていると、落ち着くそうです。

リビングと玄関の両方から中庭を見通す事が可能です!

中庭には、ウッドデッキとシンボルツリーを設置する予定としています。

この部分の工事は、夏のおわり頃に完成する予定なので、

もう少し時間が掛かりそうです。

吹抜けの上部にも大きな窓があり、明るさも十分です!

吹抜けの上にある大きな窓も、夏と冬で最適に太陽の熱を取り入れたり、

防いだりできるように計画されています!

大きな窓で、寒い思いをするのはもう過去の話と言っても過言では無いでしょう!

趣向を変えたキッチンは和風とは違った、モダンな作りに

キッチンはメタリックな色が特徴的な流し台が置かれています。

これから、調理用の台も設置される予定となっていて、

とても機能的な印象のある、モダンキッチンとなっています。

木の雰囲気と、現代の住宅の雰囲気が調和しています。

太陽の光の色に近いと呼ばれる、電球色の照明。

今現在では、「電球」と呼ばれていたものは殆ど生産がされておらず、

全てLEDに変わろうとしています。

ただ、電球色の出せる落ち着いた雰囲気は、

今後も残って欲しいものです。

2階のファミリースペースも広々しています!

時間を掛けて計画してきただけあって、それぞれの場所に

思い入れが沢山あると思われます。

完了検査の間も、検査員の方とそんな話をしながら、

検査も無事に終了しました。

後日、無事に検査済証が発行され、いよいよお引き渡しが近づいて来ています!

「スチームパンクな家が建てたい!」

そんなご希望を当初お伺いした際、

私はスチームパンクと言う言葉を初めて知りました。

建築の世界では、イギリスのヴィクトリア女王の時代(19世紀頃)に発達した、

建築様式でヴィクトリアン様式という物があります。

スチームパンクとは、その時代を背景にサイエンス・フィクションとして描かれた、

世界観のことを指すようです。

ヴィクトリア時代の中流階級より上の生活をモデルとし、

マホガニーと真鍮で作られた道具や家具などが特徴的です。

よく、映画などで出てくる、手紙にロウで封をするためのシーリングスタンプなども、

それに当てはまるそうです。

ここから発展して、機械仕掛けの時計やタイプライター、空想上の機械などが

金の装飾と歯車でカチカチ動いている。そんな世界感を表現したいと言う事でした^^

まさにヴィクトリアンなLDK

最初はスチームパンクと言う言葉自体を知らなかったので、

どんな風に表現したら良いのか難しかったのですが、

とあるブログを、ご紹介頂きそれでそのイメージを掴むことが出来ました。

そのブログがコチラです。

コチラを拝見して、やっとそのイメージが伝わってきました^^

(これを見て頂いている、皆様もそうでは無いでしょうか?)

これらをヒントに、出来上がったLDK。

壁紙から、ドアや床材、腰パネルから廻り縁(天井と壁の境にある材料)、

巾木(床と壁の境にある材料)、ドアの取っ手や、照明に至るまで、

まさにスチームパンクじゃ無いでしょうか?

寝室もかなりその雰囲気が醸しだされています。

ここから更に、家具やカーテンに至るまで、とことんスチームパンクを追求されるようです。

私が羨ましいなと思ったのは、こういったこだわりに対して、ご夫婦のご意見が一致されている事です。

大抵の場合、こう言った事をどちらかがご希望されても、なかなか家族間で意見が揃わないといった事も、

よくあります。

そういう意味で、実現が困難になることもよくあるのですが、

今回はそこの足並みがピタッと揃っていらっしゃったのが、

見ていてとても羨ましかったです!

コンセントやスイッチのプレートにもこだわられました!

上記の写真にあるように、コンセントプレート一つにしても、

とてもこだわれています。

このコンセントプレートを一つ探すにしても、

多大な労力を使われているかと思います。

そこに、大きな価値があるように思います。

壁紙一つとっても、何を選ばれるかでこの家の雰囲気が

かなり違っているはずです。

そこをピッタリとスチームパンクな雰囲気に合わせてきていることが、

この家の出来の良さを物語っていると思います。

もちろん、ドアの取っ手も金の真鍮風です!

今回使用されているドアも、かなりの労力を使って見つけ出されているドアです。

今回の雰囲気にピッタリと合わせるためです。

細部まで表現にこだわっています!

また、ここを施工した大工さんも、お施主さんのこだわりに答えようと、

新たに道具まで新調して、大工仕事をしてくれています。

まさに、大勢の家造りに対する真剣な姿勢と、

それ以上にあった、お施主さんの熱いこだわりが実現させた、

まさにスチームパンクな家が完成致しましたV

最後は皆で記念撮影!

今回も良いお引き渡しになりました!