家づくり関連ニュース

冬場でも暖房をつけることは殆ど無いと言う沖縄。

逆に夏においては、暑さ対策やカビ対策がとても重要になるようです。

訪れた視察住宅の奥に進むと、LDKが表れます。

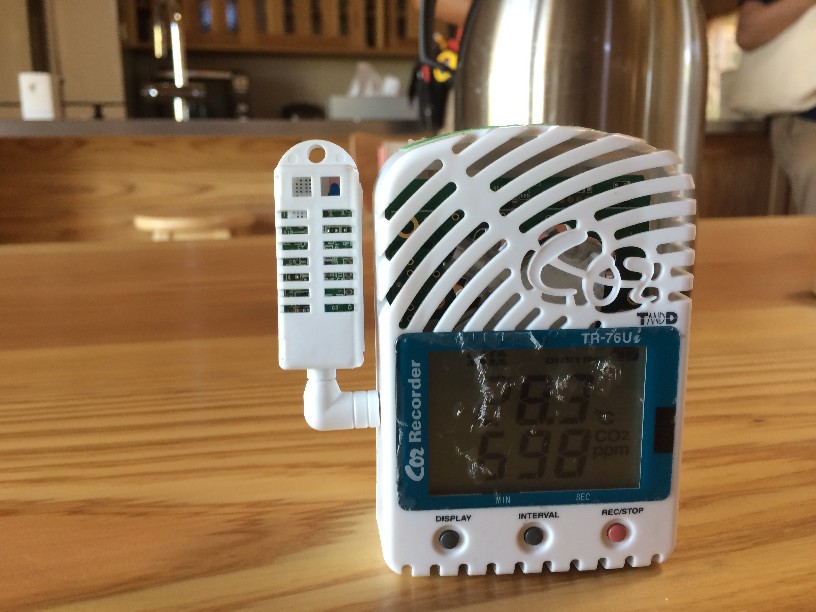

そこでは、心地の良い温湿度が実現されていました!

夏の真っ昼間でも、LDKは28.3度と快適です!

この日の那覇の外部の気温は、30.3℃とそれほど暑くは無かったのですが、

エアコン2台の稼働で、家中を冷房しているそうです。

湿度もまた、快適範囲を保っています!

そして、我々が大人数でおしかけたにも関わらず、比較的湿度も低い状態を保っていました。

これには、断熱による工夫や、受けた熱射を逃がすための工夫、

屋内空気の循環に関する工夫など、様々な工夫がなされていました!

このあたりの対策に加えて、沖縄ではカビがとても重要な対策になるそうで、

屋内にこもった湿気によるカビが発生しないように、

床下に対する工夫などもなされていて、

我々もとても良い勉強となりました^^

大変熱心な工務店さんで、今回の視察の間にも、

我々が持ち込んだ計測用の機器についても、高い関心を示されていました^^

お互い、今後も良い情報交換をしていこうと言うお話になっています!

紫微鑾駕(しびらんか)

天井をみあげると、紫微鑾駕(しびらんか)と書かれた札のようなものに、

袋と昆布のようなものがぶら下がっていました。

これは、大阪などで通常天井裏に掲げられる、御幣(ごへい)と似たようなもので、

新築の家の守護を願う護符だそうです。

この護符に塩と米と昆布をぶら下げて、当時に清める意味もあるようです。

紫微(しび)とは中国から伝わる道教の言葉で、

北極大帝すなわち北極星の神を指し、

鑾駕(らんか)はその神が駕籠に乗って降りてくることで、

除災招福(災いを除き、福を招く)の呪語のようです。

ここにも沖縄独特の文化がありました!

ロケーションが最高です!

そして、2軒目のお宅を訪ねると、そこは、見晴らしの良い高台の上に建てられた、

なんとも贅沢なロケーションの建物でした^^

先程の住宅でもそうですが、窓はやはり熱を一番通しやすい部分とあって、

樹脂製のペアガラス窓を採用されています。

こちらの住宅でも夏の日射対策を行っていて、本来であればその視察に訪れたのですが、

写真を撮っていて感じたことは、その土地で生まれ育った材料を利用すると、

なんと写真映えするだろうと感じたことです。

真っ青な空が広がっていて、その晴天下にある住宅。

このような建物が例えば大阪にあったとしても、大して似合わないだろうし、

沖縄の地においては、コンクリートで作られた建物よりも遥かに溶け込んでいる感覚を

味わうことが出来ました。

こと、町並みを考えたとき、その地のその場所にある材料を使用して建てることこそ、

本当にその地に溶け込んだ、良い建物ができるのかもしれないと思わされる一幕でした。

心から癒やされそうな風景が広がっていました!!

そして中に入ると、雄大な景色が切り取られていました^^;

視察の本来の目的を忘れてしまいそうなその景色に圧倒さます。

毎朝このような景色を眺められるのは、さぞかし癒されることでしょう。

ただ、この窓においても夏の日射が入らないような工夫がなされていると共に、

高断熱の窓を用いて、暑さ対策が行われていました。

よく、プロの中にも樹脂製の高断熱窓だと夏が暑くなると言ったような、

誤解を招くような話をする方もいますが、それは、「遮熱」と「断熱」の違いを

よく理解されていないのだろうと思われます。

こうして、現実に沖縄で樹脂製の高断熱窓を利用して、

快適に(そして、最高のロケーションで)生活をされている事実を目の当たりにすれば、

それが完全な誤解であることが分かるはずです。

いずれにせよ、今回の視察で、夏の対策にも断熱が有効であり、

それには遮熱がセットであると言うことがよく分かる視察でした!!

今後も、今回視察させて頂いた工務店さんとは、長いおつきあいをさせて頂きたいところです^^

(一社)空気調和衛生工学会の省エネルギー委員会の住宅設備指針検討小委員会の

活動の一環として、沖縄の伝統的な木造住宅を引き継ぎつつ、

新たな知見を取り入れながら家づくりに取り組んでいる工務店さんの視察に行ってきました!

沖縄では、コンクリート住宅が長い間メインになっていました。

しかし、こちらのコンクリート住宅は、日本が戦争に負けた後に、

アメリカが入ってきたことにより、だんだん広まってきた住宅であり、

本来の沖縄の伝統的な木造住宅とはかけ離れています。

今回、我々は伝統的な木造住宅のエッセンスを引き継ぎつつ、

新たな知見を取り入れている工務店さんの取り組みを知るために、

視察に訪れました。

ヒンプンのある沖縄の伝統的な住宅

昼頃に那覇空港に着いた我々は、まず沖縄の伝統的な木造住宅の中で、

ソーキそばの食べられる店で、工務店さんと合流しました。

上記の写真はそのソバ屋さんの店先です。

沖縄の伝統的な家屋の門にはヒンプン(ひんぷん)と呼ばれる、

魔物除けの壁が設けられています。

こちらの壁は、魔物が直接家の中に入ってこないように、

設けれられている壁で、中国の屏風が由来とのことです。

一般的に男性や客人は右側を通って入り、女性は左側を通って入るそうです。

そして、その右側奥には離れの建物があり、我々はそこで昼食を頂きました。

沖縄の伝統的な木造住宅の離れ

沖縄の伝統的な住宅も"木造住宅"です。

こちらの離れは、沖縄の特徴的な赤色の瓦ではない離れですが、

かなり年季の入った建物です。

母屋の方は、赤色の屋根瓦となっていましたが、

こちらも修理の後が見られました。

台風の被害を防ぐためには、木造よりも鉄筋コンクリート造の住宅の方が良いと言う事で、

最近までは鉄筋コンクリート住宅が多かったようですが、木造住宅も進化し、

大概のことでは、昔のように台風による大きな被害を受けることは無くなったので、

改めて木造住宅が見直されだしているようです。

そして、今回視察に訪れた工務店さんの手がける住宅は、

単に沖縄の伝統的な木造住宅を復活させるというだけに留まらず、

断熱や遮熱の技術を用いて、如何に暑さを防ぐかと言う取り組みも行っていらっしゃいます。

我々はその取組について、今回視察に訪れました。

お話によると、沖縄では冬場でも殆ど暖房をすることは無いそうです。

(ただ、沖縄でもコタツは売ってるし、場合によってはコートを着るそうです。

暑さに慣れている分、寒さに敏感だそうです。)

ですので、住宅を計画する際には主に"暑さ対策"を講じることがメインとなるそうです。

そう言った授業を昼食中に受けた後、午後からいよいよ建物見学に伺いました!

沖縄の最新の木造住宅

まず、最初に訪れたのはこちらの建物。

琉球瓦と呼ばれる、赤色の瓦がやはり雰囲気を醸し出しています。

伝統的な住宅では、ヒンプン(ひんぷん)があるので、基本的に建物自体には玄関ドアを設けないそうです。

しかし、やはり最近の建物では玄関を設けないわけにはいかないようで、こちらの建物でも玄関ドアがありました。

また、暑さ対策の基本中の基本として、窓は全て樹脂サッシを利用。

やはり暑さ対策にも重要な要素として取り入れられているそうです。

早速、屋内に入ってみると。。。

屋内にあるヒンプン(ひんぷん)

ありました!ヒンプン(ひんぷん)です!

こちらは、琉球石灰岩と呼ばれる、こちらも沖縄ならではの石灰岩を利用して作られています。

沖縄の文化がここに継承されていました!

私は文化とはそのままの形だけで受け継がれるべきものとは考えていません。

文化は時代に応じて、適切に変化し、その形を変えつつも精神を受け継いで行く。

それこそが文化の継承において重要な要素だと思っています。

そうでも無いと、どんどん文化が時代に取り残され、やがて消えて行ってしまうと思うからです。

今回、こうして文化が受け継がれている姿を目の当たりにして、

私の考えは間違いでは無いと言う事を改めて実感致しました^^

こちらの住宅を見学していると、まだまだ驚かされることが沢山ありましたが、

それはまた次報にて。