家づくり関連ニュース

4月1日以降に家づくりの請負契約をした場合、令和元年10月1日まで家が完成・引き渡しを受ければ消費税は8%のままです。

しかし、家の完成・引き渡しがそれ以降になると消費税は10%となりますので、注意が必要です。

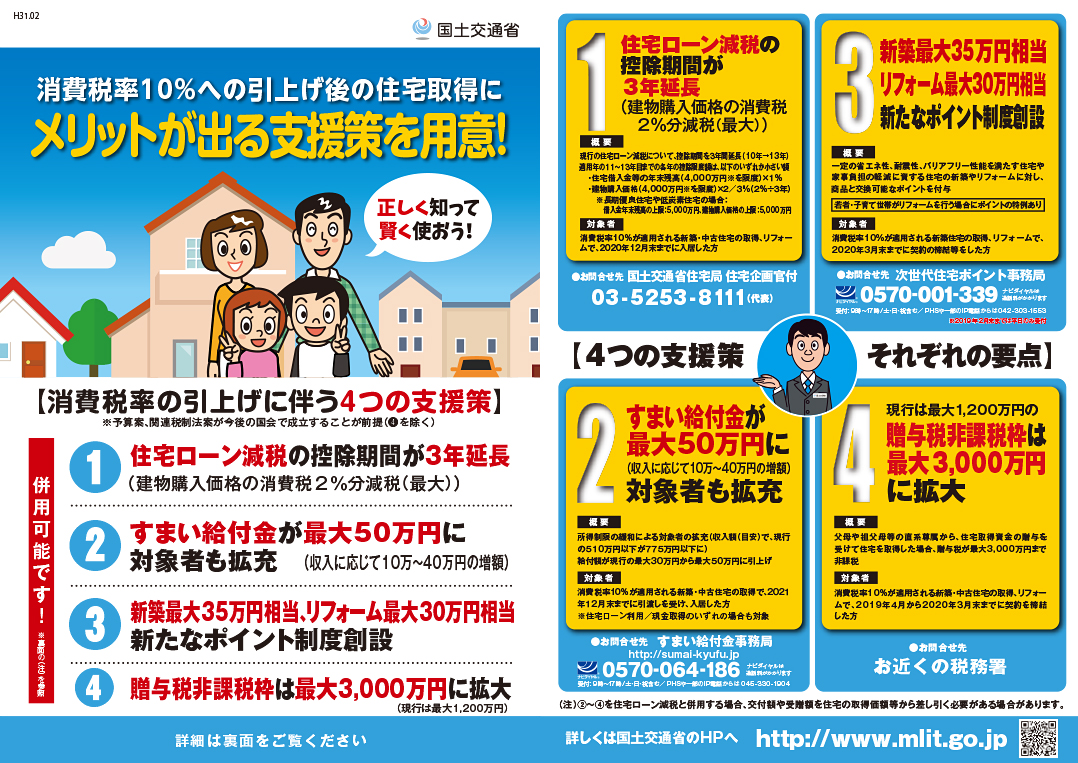

ただ、今回の増税では住宅需要が冷え込まないようにと、経過措置として政府が様々な支援策を用意していてこれらを上手く利用すれば、増税前とそれほど変わらない金額で家づくりをすることが可能となっています。

ここでは、どんなメニューがあり、どのような内容なのかを纏めました。

メニューは大きく4つあります。

消費税10%増税後の4大支援策

(1)住宅ローン減税の控除間が3年延長、対象額の拡大

増税前は、控除期間が10年でしたが、更に3年間延長され、建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税されます。

更に、消費税8%の時は、一般住宅2000万円までの借入金額、長期優良住宅や低炭素住宅の場合3,000万円までの借入金額が上限とされていたのですが、消費税10%になると、これが4,000万円と5,000万円までに上限が挙げられ、かなりの範囲の住宅ローンに対して控除が適用されることとなりました。

(2)すまい給付金が拡大、給付対象も拡大

消費税8%時 最大30万円給付(収入の目安 510万円以下)

消費税10%時 最大50万円給付(収入の目安 775万円以下)

実際に受けられる給付金額については、以下にて計算できます。

http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

(3)次世代住宅ポイント制度によりポイント還元あり

注文住宅で、1か2か3に該当する住宅(最高35万ポイント(35万円相当))

- 一定の性能のある住宅

認定長期優良住宅 or 認定低炭素住宅 or 性能工場計画認定住宅 or ZEH

の場合、35万ポイント

耐震等級2以上または免震住宅 or 断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上

or 劣化対策等級3で維持管理対策等級2以上 or 高齢者等配慮対策等級3以上

の場合、30万ポイント - 耐震性がない住宅を建て替える場合 15万ポイント

昭和56年5月31日以前の住宅と分かるもの(詳細はプロに聞きましょう)

又は、建築士が耐震性を有しないことを確認した制度独自の証明書

があれば、ポイント対象。 - 家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

ビルトイン食洗機 18,000ポイント

掃除しやすいレンジフード 9,000ポイント

ビルトイン自動調理対応コンロ 12,000ポイント

浴室乾燥機 18,000ポイント

掃除しやすいトイレ 18,000ポイント

宅配ボックス 10,000ポイント

建売などの住宅購入の場合やリフォームの場合など、その他の詳細は以下にて

https://www.jisedai-points.jp/user/new-house/

(4)贈与税非課税枠の拡大

消費税8% 非課税枠 一般住宅を建てる場合700万円 質の高い住宅を建てる場合1200万円

消費税10% 非課税枠 一般住宅2500万円 質の高い住宅3000万円

ただし、2020年4月以降は段階的に非課税枠を引き下げ

と、なっていて、もし親などから相続を受ける可能性があるのであれば、事前に生前贈与として現金を貰い受けておくほうが、節税出来るという仕組みになっています。

結局、増税前と比べるとどうなのか?

例えば、増税前の建物金額が、2500万円(税抜き)だったとすると、8%の時の消費税は200万円。これが10%になると、250万円となり、差額は50万円です。

【年収が511万~775万円までの人】

(すまい給付金)

8%時は住まい給付金がゼロでした。

10%以降は、ゼロから最高50万円の間で給付を受けられます。

給付額については、下記にて計算が可能です。満額の給付を受けられたらそれだけでトントンですね。

http://sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

(次世代住宅ポイント)

こちらが最大35万ポイント(35万円相当)つくので、対象となるような住宅を建てるのであれば、もしかしたら増税後の方が得かもしれません。

【年収が510万円以下】

8%の時はすまい給付金が収入や扶養(16歳以上)家族の人数に応じて、10万~30万円貰えました。

10%に上がると、扶養(16歳以上)家族が3人以上で満額。2人以下でも40万円もらえる可能性があります。ですので、差額20万~ は給付を受けられるようです。

こちらも更に次世代住宅ポイントの対象となるような住宅にするのであれば、増税前より若干お得になる可能性があります。

【年収が776万以上の人】

(すまい給付金)

10%の増税後は扶養家族の人数によってもらえる額が変わりますが、扶養家族が1名だけの場合は給付されないようです。

(次世代住宅ポイント)

こちらは、同様に対象となるような住宅にすると35万ポイントもらえるので、そんなに大きな差はなさそうです。

(住宅ローン控除)

住宅ローンを借りる場合は、住宅ローン控除の拡充によってある程度トントンになりそうです。

と、いうことなので今回の消費増税に関して、経過措置が様々に用意されている住宅建築においてはそれほど金額的な差は無く、場合によっては増税後の方が金銭的に特になる場合もある。と、いう事が言えそうです。

昨年12月21日、我々が調査をしている断熱改修による居住者の健康への影響調査に関する3回目の報告が、スマートウェルネス住宅等推進調査委員会にて行われました。

住宅において、健康的な住まいについての調査を行ってきました。

今回で3回目を迎える中間発表会。全国の医療、建築の先生方が集まり、報告が行われました。

その内容について、こちらに纏めました。

どれも得られつつある知見ということですが、とても大切な結果が得られました!

スマートウェルネス住宅等推進調査委員会の様子

室温が安定していると季節ごとの血圧変動が小さい

冬場に室温が18℃を下回るような寒い家に住んでいて、夏場も26℃を上回るような家だと、

季節ごとの血圧の違いが非常に大きくなります。

これが、冬は18℃以上となり、夏は26℃を下回る家だと、季節ごとの血圧の違いが小さくなることが分かりました。

やはり温度が安定すると、年間でも血圧が安定するのですね。

室温よりも床付近の温度が低い住宅の方が血圧が高い

室温の低下と言うよりも、床近傍温度の温度低下の方が血圧が上がりやすいことが分かりました。

足元を暖かくしておくことは、やはり大切なのです。

室温が高いと起きた時の高い方の血圧が下がる

起きたときに計測する血圧が、病気の発見には一番重要なのですが、

この起きたときの血圧も、室温が高いほうが最高血圧が下がることが分かりました。

朝起きて寒いと辛いのは、このせいかもしれませんね。

室温が低い家では、コレステロール値が高い人や心電図異常がある人が多い

寒い家に住んでいる結果、体温を下げないように体が工夫するのだと思います。

ですので、コレステロール値をあげようと体が反応するのでしょう。

また、理由はハッキリ説明出来ませんが、心臓になんらかの負担をかけてもいるようです。

寝る前の室温が低いと、過活動膀胱症状が増える

寝る前の温度も影響があるようです。

過活動膀胱症状によって、睡眠の質が下がります。

今回の調査結果では、寝る前の室温をキチンと暖かくしておくと、過活動膀胱症状も改善する結果となりました。

床近傍の温度が低い住宅では、色々な疾病・症状を有する人が多い

床の温度が16℃以上と16℃を下回る場合とでは、血圧だけでなく、色々な疾病や症状の予防にもなりそうです。

具体的には、音の聞こえ難さ、脂質異常、骨折、捻挫や脱臼などの割合が違うとのことです。

室温が上昇すると、住宅内での活動時間が増える!

部屋の温度が上がると、コタツでジッとしているよりも、元気に歩き回ることが増えるようです。

これも薄々は分かっていたことですが、改めて調べてみると実際そうだったと言った内容です!

以上が今回の報告の概要です。

他にも様々な内容が分かりつつあります。

来年も更に調査件数が増え、様々な事が解明されることと思われます。

このように分かってきたことが、今後の設計にどんどん活かされるようになることが良いことだと思っています。

今回の報告で、最も私が参考にしたのは、

「床が冷たいと、疾病・症状を有する人が多い」

と、言う点でした。

16℃以上あれば症状が減ると言うことなので、床暖房ほどの暖かさが必要かと言えばそこまででなくとも良いのですが、やはり床を冷たくしていると不味いということが改めてわかり、前々から薄々分かっていたこととは言え、その重要さを改めて強調していく必要があるように思っています!

なお、こちらの内容の詳細については、国交省の以下にも記載があります。

http://www.mlit.go.jp/common/001270049.pdf