◆ ツーバイフォーの歴史

ツーバーフォー工法は俗称で、正式には「枠組み壁工法」と呼びます。

ツーバイフォー工法は、アメリカの開拓時代に考案された工法です。

この時代は、誰もが簡単に家を建てられる必要があったため、決まった大きさの材料を組み合わせて、

釘で留めるだけのこのツーバイフォー工法が普及したのです。

<スポンサーリンク>

現在の1階と2階を構造的に切り離した工法に落ち着いたのもこの時期です。

また、この時期に金物も併用した工法となっていきました。

日本では、明治頃から北海道にこの工法が伝わり、住宅としては明治末期から輸入され始めました。

今のツーバイフォー工法と呼ばれ始めたのは、技術基準が定められた昭和49年頃からです。

つまり、ツーバイフォー工法の歴史は非常に浅いのです。

◆ ツーバイフォーの構造の特徴

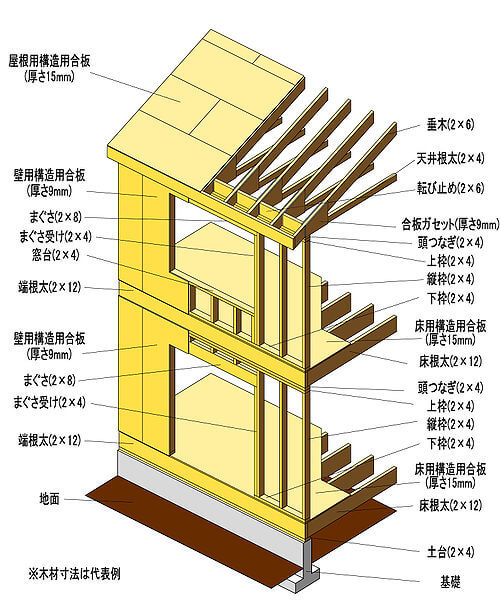

ツーバイフォー工法は、2インチ×4インチの大きさの材料を基準として、

規格の大きさ数種類の組み合わせで、家の骨組みを構成します。

材料の種類は以下です。

・204(38mm×89mm) ツーバイフォー

・206(38mm×140mm) ツーバイシックス

・208(38mm×184mm) ツーバイエイト

・210(38mm×235mm) ツーバイテン

・212(38mm×286mm) ツーバートゥエルブ

・404(89mm×89mm) フォーバイフォー

の6種類と構造用合板だけであり

これらの大きさが世界共通となっているため、材料の大幅なコストダウンが出来ます。

また、基本的には材料と材料を釘で留めて構成するために、比較的作業者(大工)の力量に左右されにくい

工法となっています。

木を使う工法なので、木造住宅ではありますが、一般的な木造軸組み工法とは違って柱で家を支えるわけではなく、主に壁で支える工法です。

右図のように、ツーバイフォーは壁を合板で覆ってしまう工法なので、比較的「揺れにくい」工法と言えます。

<スポンサーリンク>

<スポンサードリンク>

◆ ツーバイフォーの設計上の特徴

ツーバイフォー工法は、安全上の理由から法律で定められた設計上の

制約が多いため、木造軸組み工法より、間取りなどが制約されやすい

工法です。

◆ ツーバイフォーの施工上の特徴

ツーバイフォーは主に釘と金物で材料と留めつける工法です。

これらの釘は全て使用する大きさや間隔などが決められています。

ですので、比較的腕の良し悪しの差が出にくい工法です。

また、大きな特徴の一つとして構造材を組み上げるのに

日数が掛かります。

この間に雨が降ると、乾くまでに時間がかかりトラブルになる

場合がよくあります。

ミサワホームやエスバイエルなど大手ハウスメーカーでは、

この欠点を克服するために独自に開発した工法を

採用してるところもあります。

◆ ツーバイフォーの欠点

この内容は、ツーバイフォーの欠点をかなりリアルに表現しています。

既に、ツーバイフォーで建てている方、ツーバイフォーに決めている方は

ご覧にならないことをお勧めします。

→ツーバイフォーの欠点

◆ ツーバイフォーで建てることができるハウスメーカー

<スポンサードリンク>