内部結露とは、壁内部におこる結露の現象のことを言います。内部結露は、構造材である柱などの腐朽を早めたり、カビの発生による臭気の問題などに繋がりますので、注意が必要です。

結露について詳細を知りたい場合は以下を参考にして下さい。

参考 結露とは?仕組みと原因【窓・壁・エアコンの結露対策】必要な住まいの性能

Contents

内部結露の原因と対策

内部結露の原因は以下のことが挙げられます。

外から侵入してきた暖かく湿った空気が屋内に侵入し、壁内側表面で冷やされ結露することがあります。これを逆転結露や夏型結露と呼ぶ場合もあります。

これは、断熱材の施工不良や計画ミスによって、外の空気が内装下地である石膏ボードまで到達することが原因です。

グラスウールなどの繊維系断熱材の場合は、防湿シートなどで包装された断熱材を内側の壁に密着するように施工する必要があるのですが、正しい知識をもって施工できている職人さんもそれほど多くないのが現状です。

壁の中に水蒸気を多く含んだ空気を入れないことが内部結露防止に繋がりますが、最近の住宅では外周に合板と呼ばれる木製の板を構造用として貼り付けることが多くなりました。合板は湿気を通し難いため、合板と合板の継ぎ目から湿気を入らないように気密化することで外部からの侵入を防ぐことができます。

ただ、

夏型の内部結露については、本州以南ですでに確認されているものの、晴天日の日中にしか発生しない現象であることも確認されている。そのせいもあって、この結露水は微量で、これが原因で木材腐朽の被害が発生したという報告はない。

したがって、省エネ基準では夏型の内部結露防止のために特段の規定を設けてはいない。

このように、結露と言っても実害がない微量の結露は許容するというのが平均的な考え。

鵜野先生のBLOGより 東京大学 坂本雄三教授談

とされるように、具体的な被害が確認されている訳ではありません。ただ、逆転結露はカビやダニの発生などが発生する可能性もあり、対策が望まれるところです。

もし、逆転結露の発生を抑えたい場合には、外側からの湿気の侵入を防ぐ施工とするか、水蒸気を通しにくいEPSなどの発泡樹脂系断熱材を隙間なく充填する方法が望ましいと言えます。

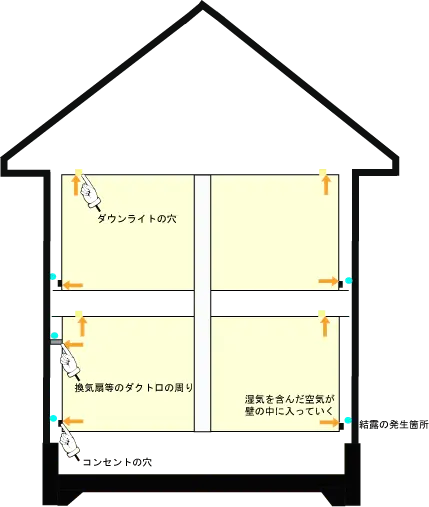

冬は、炊事や入浴などによって、屋外に比べ室内の方が空気中に含まれる水蒸気が多くなっていることが一般的ですが、この湿った部屋の空気が壁の中に入り込むことによって、断熱材の内部などで結露を誘発することになります。

東京や大阪などの温暖地では、部屋の湿気た空気が壁に入らないようにするためには防湿層と呼ばれる、湿気を通さない層を作ることが必要です。最も簡単な方法としては気密シート(ペーパーバリア)を施工するとこれが防湿層となり、湿気が壁の内部に侵入することを防ぐことが可能になります。

しかし実際にはこの気密シートの施工が行われているケースは多いとは言えません。

この場合は、断熱材が防湿層の代わりとなり、断熱材の施工がとても重要になってきます。

隙間なく断熱材を充填することはもちろんのこと隙間を防ぐのが難しいブレーカーボックスの裏なども湿気が壁体内に侵入するのを防がなければ、断熱できていない外壁側の構造用合板の表面などで結露が発生する危険性がとても高いと言えます。

また、断熱材は種類によって湿気を通してしまうものもあり、事前の計画の段階で計算によって結露が発生しないかを確認する必要があります。

施工が正しく行われているかの判断はとても難しくあまり経験が無い、もしくは、結露について詳しくない現場担当者では指示が十分にできない可能性がありますので、心配な方は事前に専門家などに相談するといいでしょう。

内部結露は、建物の耐久性やお住まいになる方の健康などに影響を与える可能性があるとても大きな問題だと思います。

内部結露の事前の計算による確認方法

結露が発生しないかどうかは、計算によってある程度判断できます。事前の計画において適切な計画をし、気密処理や断熱材の適切な施工が行われれば内部結露のリスクは減ります。ここでは、事前の計画において計算を行う方法を紹介します。

これは一般的には結露計算と呼ばれます。普通は家の中も、家の外側も気温や湿度が時間によって変化します。(これを非定常と言う)しかし、これを全て再現して計算するのはなかなか大変です(プログラムを利用すれば計算可能です。)。そこで、誰でも手軽に計算できるように、家の中と外の温度や湿度を一定として計算する方法があります。

長期優良住宅という認定制度の場合、以下の表の条件を使って結露判定がOKであれば、優良と認められます。

| 温度 | 相対湿度 | |

|---|---|---|

| 室内 | 10℃ | 70% |

| 外気 | 最も寒い月の平均気温 (アメダスと言うデータに収録された値: 大阪5.8℃、東京練馬区4.3℃) | 70% |

更に、過酷な状況を想定して計算を行って、結露が発生しない計算結果となれば、より安心という事になります。計算については、一般の方が計算するには少々難易度が高いと思われますので、プロに依頼しましょう。

以下に結露計算シートを添付しておきます。デフォルト値として、かなり極端な状況において、防湿シートを施工する場合の例を入力してあります。参考にして下さい。

詳細な計算式などが知りたい場合は、Excelシートの『計算式タブ』をクリックすると分かります。

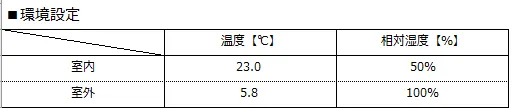

参考 結露計算シート必要な住まいの性能まずは、環境設定として過酷な状況を設定しましょう。例えば、室温を理想的な23℃50%として、外気側をかなり過酷な5.8℃100%とします。(真冬に雨が降った想定です。)

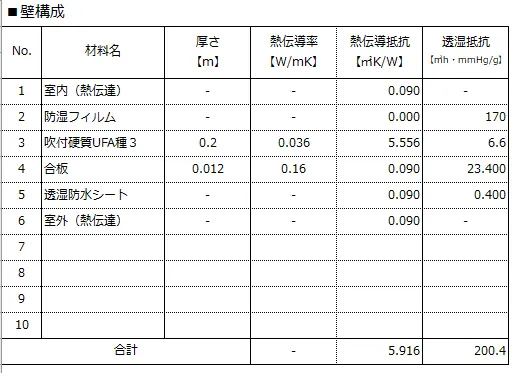

更に計算したい壁の構成を入力します。一般の人にはこの壁の構成が分かりづらいと思います。熱伝導率や熱伝導抵抗、透湿抵抗をそれぞれ調べて入力を行う。(数値は安全側に計算しています)

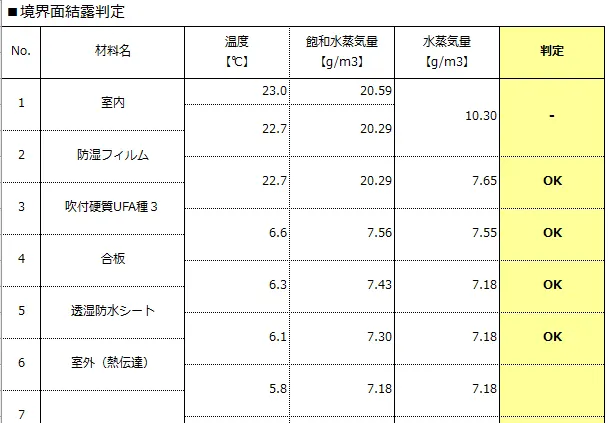

【境界面結露判定】の表において、適切な計算式が入力出来たら、正しい判定結果が打ち出されます。

下記のように判定欄が全てOKになれば、結露はこの条件において発生しないことになります。