Home > 地鎮祭

地鎮祭は実施すべきか?

◆ 地鎮祭を行うべきかどうか

地鎮祭は誰がやるのか?そんな疑問が浮かぶかもしれませんが、地鎮祭をやるかどうか決めるのは施主であるあなたです。

地鎮祭は神事ごとですので、必ず行わなければいけないと言うわけではりあませんが、地域の風習や習慣によっては必ず行うような地域も存在します。

信仰上の理由で行う必要が無い場合もありますので、実際に地鎮祭を行うかどうかは、親の意向や地域の習慣などを踏まえて判断することが大切です。

近年では、地鎮祭は行わないと判断される方も徐々に増えてきています。

しかし、ここを皮切りに工事が始まりますので、関係者が集まり改めてその安全を願うと言う、イベント的要素も大きく、思い出づくりのために実施される方も多いです。

地鎮祭をやることになった場合は、まずは工務店やハウスメーカーにその意志を伝え、ご自身で必要な準備を整えて下さい。

※ハウスメーカーや工務店が準備をしてくれる場合もありますが、地域の氏神さんにキチンと依頼して貰えるのかなどを確認する必要はあります。

場合によっては自分の知り合いの神社に依頼するような営業マンもいますので確認が必要です。

地鎮祭を実施する時期や準備すべき手順・参列者

◆ 地鎮祭の日取りを決める

地鎮祭を実施する時期は、すべての工事が始まる前に行います。

通常は施工工務店やハウスメーカーが決まり、契約が終わった後に実際の工事の日程が決まってきます。

この段階で具体的な日取りを決めることとなります。

新築・建て替え工事の場合は、地盤改良や基礎工事着工前となります。

また、日取りですが、大安・友引・先勝などが好まれますが、神道と中国の占いを起源とする六陽は関係なく特に気にされなくても良いようです。

なお地鎮祭を行う時間帯ですが、神事は午前中が吉とされていますので、午前中に行う方が多いようです。

<スポンサードリンク>

日取りを決めたら、早めに依頼先を決めるようにしましょう。

◆ 地鎮祭の参列者

地鎮祭の参加者は、施主であるあなた自身とご新居に住むご家族が参加することがメインです。

続いて、建築会社、施工業者、設計者などが参加します。

他にも参加する人の例として、同居しない親、親族、兄弟などが参加される場合があります。

参加される方に特に決まりはありません。事前に参加人数を把握して、依頼先に伝えておくことが大切です。

◆ 依頼先を決める

誰にたのむのか?まずは、地鎮祭をとり行ってもらう神社/神主さん(神道)、もしくはお寺/お坊さん(仏式)を決めなくてはいけません。

多くの場合は神主さんに依頼する場合が多いのですが、宗教上の理由で仏式を選ばれる方もいらっしゃいます。

神道で行う場合は、氏神様(その土地を護っている神様、新興住宅地などでは不在の場合もある)を祀っている神社に依頼されることが一般的です。

その神社が分からない場合は、地元に長く住んでいる方や近所で新築・建替を最近行った方に聞くと教えてもらえるでしょう。

どうしてもわからない場合は、家から近い神社に依頼しても問題はありません。

また依頼した際に聞かれる内容として以下のことがありますので、連絡する前に事前に決めておきましょう。

- 希望日時

- 建築地の住所

- お施主様の名前

- 施工者・設計者の名前

- 参加人数(施主、施工者含めた人数)

など

また、そのときに確認しておきたいこととして、

- 準備しないといけないもの

- 地鎮祭の初穂料(料金)は決められた金額があるかどうか

- 送迎が必要か、送迎が必要なければお車代は必要か

があります。

なお、準備しないといけないものは以下の必要なもの一覧でも確認してください。

<スポンサードリンク>

◆ 地鎮祭で必要なものの一覧

地鎮祭で使用するものを確認してみましょう。

一般的に施主側で準備しておくものとしては以下のものがあります。

(あくまで参考です。地域や依頼する神社などによって異なります)

|

◇ 祭場を作る際に必要なもの(前日・もしくは当日)

施工業者が準備してくれることが多いのですが、どこまでしてもらえるのか確認する方がいいでしょう。

祭壇を囲うように四方に立てる青竹のこと。

長さは3mほどで、下の方の枝は落とし、上の葉はそのまま残しておきます。

本物ではなく作りものの青竹を使用する場合もあります。

- 注連縄(しめなわ)

紙垂(しで)をつけた縄のこと。

荒縄に半紙で紙垂を作り取り付けて作ります。

- テント・椅子・紅白の垂れ幕

テントは雨や夏場の暑さ対策にあると重宝します。ない場合もあります。

また、儀式を立式でおこなうのか、着座で行うのかも場合によって異なります。工務店やハウスメーカーなどに確認しましょう。

<スポンサードリンク>

◇ 祭壇や儀式で必要なもの(当日)

神主さんの方で準備してもらえることが一般的なものです。

- 案(机・台)

祭壇の机です。

この上にお供え物を三方の上に置き並べます

- ござ

祭壇の案の下に敷きます。

- 手水用具

拝礼前に手を洗い口を漱ぎ清めるための用具。

準備されることは稀です。

- 綺麗な砂

地鎮の義に使用する、盛砂のための砂です。

円錐に盛り上げ、上部を少し平らにならします。

- その地に生える草やススキなど

盛砂をした上に立てる草。

草刈初の儀で使用します。

- 鎌・鍬・鋤(かま・くわ・すき)

地鎮祭で行う草刈初の儀、鍬入の儀、鋤入の儀で使う鎌・鋤・鍬。

白木で作られたものを使います。

- 三方

お供え物を乗せるための折敷・お盆

- 鎮物

工事をする際にその土地の中心や神棚となる場所の下に埋めます。

地鎮祭後に神主さんから渡されますので、施工業者さんに預けておくといいでしょう。

- 榊(ヒロモギ、大麻、玉串)

<スポンサードリンク>

◇ お供え物

一般的に施主が準備するものです。※神社が用意する場合も結構あります

- 米(約1~5合)

洗米を準備します。

- 神酒(1升)(奉献酒・一升瓶のお酒で清酒)

熨斗(のし)をつけます。

熨斗(のし)には上段に『奉献』、下段に自分の名前を記入します。

(工務店などは、別途、自社名の神酒を用意している場合が殆どです。)

- 塩(コップ約1杯)

種類は特にこだわらくてもいいようです。

- 海の物(1品か3品程度:奇数で)

尾頭付きの魚、乾物としてスルメ、コンブ(昆布)、ワカメ、ヒジキ等

- 地の物(1品か3品程度:奇数で)

季節の野菜:大根、人参、なす、きゅうり、キャベツ等

- 山の物(1品か3品程度:奇数で)

季節の果物:りんご、なし、バナナ、みかん等)

◆ 祭場の配置

本来は、敷地全体を祭場としていたようですが、現在は、敷地の中央あたりの2間(約1.8m)四方に忌竹(いみだけ)を立て忌竹を繋ぐように注連縄(しめなわ)を渡して祭場とするのが一般的です。

注連縄は、祭壇に向かって右側奥の忌竹から時計回りに渡していきます。

祭壇は、南向きもしくは東向きとします。念の為、祭壇の向き(方角)が合っているか確認してみるのも良いと思います。

祭壇の向き

<スポンサードリンク>

地鎮祭の費用や祝儀、のし袋の書き方

◆ 初穂料(玉串料・祈祷料・お布施)について

初穂料(玉串料・祈祷料・お布施)とは、神主さんなどに納める謝礼(ご祝儀)となります。

地鎮祭の場合の初穂料の目安となる値段を決めている神社もありますので、依頼する時に確認してみてください。

なお、この初穂料(玉串料・祈祷料・お布施)ですが、一般的には、

2 ~ 3万円

を納めたという方が多いようです。

ただし、これは目安としてお考えください。

たとえば、お供え物まで準備してくれる場合とそうでない場合では当然納める謝礼は変わってきます。

◆ 神主さんの送迎とお車代

最近では、送迎が必要という神主さんも少なくなっていますが、 問合せする時に送迎が必要かどうかを確認しましょう。

なお、送迎の際には、祭壇などの地鎮祭に必要な大きなものがありますので、荷物が載せられる車が必要です。

また、送迎の必要がない場合は、お車代を納めるのが一般的です。

※宮司さん(その神社の代表の方)の場合は運転に不安があるなどで送迎が必要な場合もあります。

5,000円~1万円程度が相場となっています。

<スポンサードリンク>

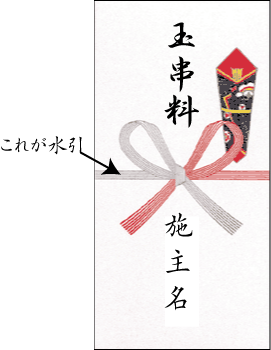

◆ のし袋の書き方

初穂料を神主さんに渡す際、現金をそのままで渡す訳にはいきません。

丁寧に金封と言う水引のある封筒にて渡す方がより印象は良いと思いますが、のし袋に初穂料を包んで渡しても失礼ではありません。

のし袋とは、水引が印刷された封筒です。

こののし袋には、表書きが必要です。印刷された水引の上側に「初穂料(または玉串料)」と書き、水引の下側に施主であるあなたの名前をフルネームで書きます。

裏側には、施主の住所と氏名を記入して完成です。

下の絵は実際ののし袋に記入した例です。

◆ その他の関係者へのご祝儀やお車代

通常は地鎮祭の段階でご祝儀やお車代は必要ありません。

ただし、施工工務店やハウスメーカーによっては習慣的に祝儀を受け取っている場合もありますので、確認してみて下さい。

◆ お供え物(施主が用意する場合)

お供え物すべて揃えると1万円から2万円かかる場合がありますが、記述したものすべてが必要と言う訳ではありません。

神主さんなどにアドバイスをもらいながら、必要なものを揃えるようにして下さい。

地鎮祭の服装と服装の例

地鎮祭を実施する際の格好はどのようにすればいいのか?

基本的には神事ですので、正装が服装の基本です。

男性の場合はスーツにネクタイ着用,女性の場合も礼服が望ましいのですが、戸建住宅ではあまりこだわらない方もいらっしゃいます。

フォーマルでなくても良いのですが、あまり派手な服装にはせず、平服にしましょう!

※帽子等をかぶっていると、神主さんに注意されることもあります。

子供の服装は普段着で問題ありません。ただし、地鎮祭後に記念の写真撮影や近隣挨拶などをする場合がありますので、それも考慮に入れた服装をしておくと良いでしょう。

また、工事前の現場は足元が悪い場合も多く、靴などはスニーカータイプなど動きやすいものにしておく方が無難です。

フォーマルな服装の例

フォーマルとセミフォーマルな服装の例

夏場のフォーマルとセミフォーマルな服装の例

冬場のセミフォーマルな服装の例

施工業者は、スーツもしくは制服(作業着)で参加します。

事前に業者さんと打合せしておくといいでしょう。

特に妊婦さんなどが一緒の場合は、事前に椅子を用意しておいて貰うよう伝えておくことは大切です。

地鎮祭の流れ/所要時間や施主がやること/持ち物

◆ 当日の流れ・順番

地鎮祭の本番の流れや順番は以下です。施主は7番の地鎮の儀、8番の玉串奉奠でメインの出番があります。それ以外は殆ど神主さんが進めます。

直会(なおらい)ではみんなで乾杯しますが、この際も神主さんが酒を振る舞ってくれます。

1.修祓(しゅばつ)

2.降神(こうしん)の儀:神様が祭壇に降りてこられます

3.献饌(けんせん)

4.斎主一拝(さいしゅいっぱい):全員で礼

5.祝詞奏上(のりとそうじょう):神主さんが祝詞を読み上げます

6.四方清祓(しほうせいばつ・しほうきよはらい):神主さんが土地の四隅に行って清めてくれます

7.地鎮(じちん)の儀:設計者が鎌、施主が鍬、施工者が鋤を使って順に儀式を行います。

8.玉串奉奠:参加者一人ひとりが玉串を祭壇に奉奠(ほうてん)します。

9.昇神(しょうしん)の儀:神様がかえられます

10.撤饌

11.斎主一拝

12.斎主退下

13.直会(なおらい):みんなで乾杯(この場合、献杯でなく乾杯です)

◆ 所要時間

地鎮祭の所要時間は、式自体の所要時間はプログラムが始まってから大体30分~40分程度です。

事前の準備や片付けを入れても、せいぜい1時間程度ということが多いです。

◆ 施主がやること。施主の挨拶は必要か?

当日、施主が必ずやることは主に3点

- 地鎮の義において、鍬(くわ)を神主さんから手渡され、盛り砂を掘り起こすこと(「鍬入れ(くわいれ)」と言います。)

- 玉串奉奠(たまぐしほうてん)において、玉串を祭壇に置き、二礼二拍手一礼を行うこと

- 地鎮祭終了後、神主さんに個人的にお礼の言葉と同時に用意した初穂料の封筒をそっと渡す

以上の3点は必ず必要となります。

場合によっては、土地の四つ角に酒、米、塩を撒く儀式を行う場合もあります。

「鍬入れ」の方法は、当日神主さんが式の直前、または鍬入れの直前に教えてくれますが、基本的には祭壇横にある盛り砂を掘り起こして穴を開けます。

このとき、「エイ、エイ、エイ!(3回)」と言う掛け声と共に砂を掘ります。中途半端な声量が一番恥ずかしいので、元気よく発生すると式らしくなります。

盛砂と盛砂に鍬入れをする様子

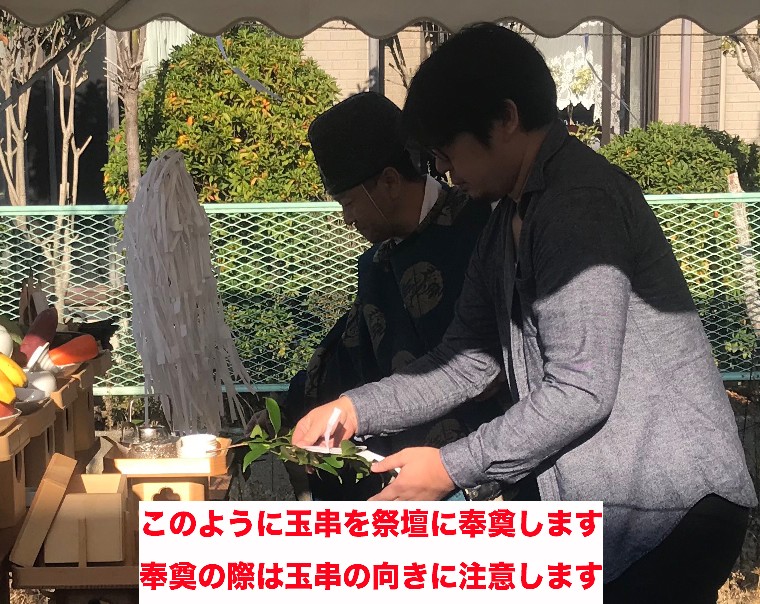

玉串奉奠については、神主さんがまず「玉串奉奠」と発生し、一番に玉串を奉奠され、二番目が施主さんです。

最初の神主さんのやり方を良く見ておくと良いのですが、ポイントは、

- 祭壇に置く玉串の方向を神主さんの置いた玉串の向きに合わせる

- 玉串を置いたあと、一歩下がり、二礼二拍手一礼。このときの礼はなるべく90度に。拍手は大きめに。

が、ポイントです。

玉串を奉奠している様子と玉串が奉奠された後

初穂料の渡し方は、地鎮祭が終わり、祭壇の片付けが終わった段階に、そっと神主さんに近寄って行き、挨拶と共に初穂料としてお渡し下さい。

地鎮祭の式中において施主の挨拶が必要かどうか、よく聞かれますが通常この地鎮祭では施主の挨拶はありません。

同時に住宅の地鎮祭で両家の来賓にご挨拶頂くと言ったようなこともありません。

◆ 持ち物

初穂料の入ったのし袋や祭壇における準備物が揃っていれば、必要な持ち物はありませんが、合わせて近隣挨拶をする場合は粗品などを合わせて持ってくると良いでしょう。

また、記念撮影用のカメラやビデオカメラを持ってくることも良い思い出作りとなるはずです。

地鎮祭と挨拶回り

<スポンサードリンク>

地鎮祭は、基礎工事や地盤改良工事の前に行われるもののため、その段階で「工事中はご迷惑をおかけします」と言う意味で、近所の方々へ挨拶回り(近隣挨拶と言います)をされる方も多くいます。

地鎮祭には、家を建てる方はもちろん、施工する工務店やハウスメーカーの担当者や設計者なども立ち合って行われますので、タイミングとしては良いのではないでしょうか。

なお、挨拶回りの際には、1,000円程度の品を添えてご挨拶される方が多いです。

品には熨斗(のし)上段に『ご挨拶』、下段に名前を入れます。

もし、このタイミングで近隣の方が不在の場合は工事の案内文を施工会社に用意して貰って、一旦は案内をポストに入れておくと良いでしょう。

更に出来れば、後日改めて挨拶に行くとその後の近所付き合いにとっても幸先が良いと思われます。

なお、挨拶回りのタイミングとしては、工事が始まる1週間~2週間前に行われるのが一般的です。

もし、地鎮祭から工事着工まで1ヶ月以上期間があるのであれば、改めて挨拶回りを行う方が良いのではないでしょうか。

ただし、工事前の挨拶は工事会社に任せて、家が完成し引っ越したタイミングで改めて

「これから宜しくお願い致します。」の意味を込めて近隣挨拶に行かれる方もいますし、どちらのタイミングでも挨拶に行かれる方もいます。

実際に行われた地鎮祭の例

<スポンサードリンク>

実際に地鎮祭が行われた事例を紹介致します。

こちらは、大阪府堺市で行われた地鎮祭の例です。

実際の祭壇(玉串や神饌物)写真やこの日のために用意されたテントの様子などが分かります。

→堺市U様邸の地鎮祭の様子

こちらは、大阪府岸和田市で行われた地鎮祭の例です。

「刈初(かりそめ)の儀」のについて。

→地鎮祭を行いました!岸和田市のU様邸

地鎮の義の様子が伺えます。

→地鎮祭が行われました! IN門真市 K様邸

竜笛(龍笛)という笛を吹く神主さんによる地鎮祭

とても風情がありました!

→竜笛(龍笛)を吹く神主さんによる地鎮祭が行われました! 生駒市T様邸

地鎮祭をしない場合

地鎮祭をしない場合、そのまま何もされない方もいらっしゃいます。

しかし、全く何もしないよりかは何かしたいと言う方も多く、その場合

- 建築地場所の砂を神社で清めて貰い、それを建築の際に使用する

- 神社で事前に清めて貰った砂を建築場所にて使用する

などと言った方法もあります。

これらは、神社によって対応が違いますので、もし希望の場合は氏神を祀っている神社にまずはたずねてみて下さい。

また、神主さんは呼ばずに工事関係者だけを集め、日本酒、塩、米、を撒いてお清めだけを行うと言ったことも行われる場合もあります。

正式な手法ではありませんが、工事の安全を祈る気持ちは同じですので、改めて気の引き締めとなります。

最終更新日 : 2018年11月26日