飛騨高山に残る白川郷や、京都の美山に残るかやぶき屋根の住居を見ると、とても趣深い気持ちになります。

日本の民家は古くからこういった建て方で建てられてきました。

土壁に小さな窓。

大きな分厚い茅葺屋根。

よく言われる「夏を以て旨とすべし」といった松尾芭蕉の有名な言葉とはかけ離れた建て方だと思われる方も多いのではないでしょうか。

実は、松尾芭蕉の徒然草では、住宅は夏のことだけを考えて、

窓を大きくして風通しを良くしましょうと推奨するような文句はないのです。

むしろ、窓を小さくした方が過ごしやすいといった記述があるほど。

興味がある方は、ぜひ読んでみてください。

主題から脱線してしまいましたが、昔も庶民の住宅には、断熱するといった考えがあったのです。

右の写真をみてもとくに屋根には、気を遣っていたことが分かると思います。

雨をしのぐためにこれだけの厚みが必要といったこともあるのでしょうが、茅(かや)はストローのように中空になっているので、その中の空気のおかげで断熱性が高いのです。

防火などの問題から住宅地にかやぶき屋根の家を建てることはできませんが、

同様の断熱性をもった住宅を建てることなら可能です。

では、屋根、天井の具体的な断熱方法を確認してみましょう。

主な方法として、以下の2つがあります。

| 屋根断熱 |

|

|

屋根断熱って?

屋根断熱は、読んで字のごとく、屋根の部分を断熱する方法です。

外断熱と言った場合この屋根断熱を指します。

屋根断熱の中でも、たる木などの上を断熱する方法と、たる木の間に断熱材を詰め込む方法の2種類があります。それぞれ長所短所ありますので、あとで詳しく紹介します。

|

メリット

屋根の部分で断熱するため、天井裏も快適な温度条件となり、ロフトや小屋裏収納などとして空間の活用ができます。

また、勾配天井にすることもできますので、部屋を広く見せることができます。

|

デメリット

たる木の間、もしくは、上に断熱材を施工しますので、厚みを確保するのが難しくなります。

夏の暑さを防ぐために、高い断熱性能が求められますので、必要な性能を確保するために、断熱性能の高い発泡プラスティック系断熱材を使わざるをえなくなり、コストが上がることが考えられます。

また、暖冷房する場合、小屋裏の空間も暖めたり冷やしたりすることになりますので、天井断熱と比較してランニングコストが高くなるといったデメリットもあります。

|

一般的に使われる断熱材の種類

ボード系断熱材が一般的に使われます。(繊維系断熱材、発泡プラスティック系断熱材など)

また、吹付けウレタンなども増えてきました。

|

|

| 天井断熱 |

|

|

天井断熱って?

天井断熱は、天井の上部に布団を敷くように断熱材を施工する方法をいいます。

屋根断熱と天井断熱では、天井断熱の方を採用する施工業者が多いようです。

リフォームでも対応しやすく、床や壁などに比べると安く断熱することができます。

|

メリット

厚みを大きくすることができますし、施工も比較的楽なため、断熱材の種類を選ばず、コストを抑えることができます。

暖冷房をする空間を小さくすることができますので、屋根断熱と比較してランニングコストを抑えることが可能です。

|

デメリット

天井に勾配が付いている場合には、採用できません。

また、天井を吊るための材料と断熱材が干渉するため、ボード系の断熱材を採用する場合は、工夫が必要です。また、繊維系断熱材であっても隙間なく施工することが難しいため、丁寧な施工を求められます。

|

一般的に使われる断熱材の種類

繊維系断熱材が一般的に使われます。最近では、吹きこみ繊維系断熱材やセルロースファイバーなどの施工も増えてきました。

隙間なく施工が行えますし、施工コストもそれほど高くありません。

|

|

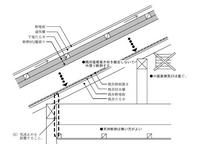

屋根断熱の方法

|

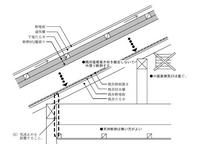

たる木の上に施工

|

たる木の間に施工

|

|

概要

|

屋根を構成する斜めに掛かった材料をたる木といいますが、その上に板材を敷き、その上に断熱材を施工する方法です。

|

たる木の間に断熱材を施工していく方法です。

|

|

メリット

|

隙間なく断熱材を施工できますので、熱橋もなく断熱の欠損が少なくなります。

|

使える断熱材はたる木上を断熱するより選択肢は広くなります。

|

|

デメリット

|

透水性のある材料は避けた方がいいなど使える断熱材が限られます。

雨の日は施工できないため、工期が天候に左右されます。

|

発泡プラスティック系断熱材の場合収縮により、将来的に隙間が生じる可能性があるため、隙間ができないようにする措置が必要です。

通気層を確保すると、いれることができる断熱材の厚みが薄くなります。

|

夢のマイホームのために思い切ってこのサービスに15万円の投資をしたお父さんとお母さん。

返ってきたものは予想以上に大きかったんだって。

つとむ君の一家が決めた全く新しい理想の家づくりとは?

今このサイトに訪れているあなたは、家づくりに対して何らかの、

迷いや不安があるのでは無いでしょうか?

そんなあなたのために、考え出された新たな家づくりのを紹介致します!

分かりやすく5回にまとめた、Eメールセミナーを実施しています。

これを読んで、家づくりと言う一大イベントを是非成功させましょう!!