住宅エコポイントの導入によって、注目度を上げたのが、断熱材。

一時は断熱材が不足するなどの事態も起こっていましたが、すでに過去の話となっているようです。

住宅版エコポイントの復活などによって、

今後さらに断熱材への関心も高まってくるのではないでしょうか。

このページでは、断熱材の種類を知って、ご家族の要望にあった家を

実現して下さい。

家に使われる断熱材とは?

断熱材は、家の中の「快適さ」を上げるために、外の寒さ、暑さを家の中に

入れないようにするための住宅建材です。

また、建物の中で暖房や冷房をした熱を外に逃がしにくくする効果が高く、

近年言われる「省エネ」の住宅にするためにはなくてはならない住宅建材となりました。

家の断熱性を上げるために使われる断熱材ですが、

その原理は、

熱を伝えにくい空気を繊維や発泡樹脂などを使って固定し、

熱の移動を防ぐようになっています。

<スポンサードリンク>

これは、ペアガラスなども同様の原理です。

その空気の閉じ込め方の違いによって材料や性能が異なるのです。

エコポイントの申請期限も近付き、今後ますます注目されてると思いますが、

専門的なお話のようでなかなかとっつきにくいものだと思います。。

このページでは、新築住宅の断熱方法の種類や、いろいろある断熱材の中から

ご家族の生活スタイルに合ったものを選べるように基礎的な知識を付けてもらうための

様々な情報を示しています。

ハウスメーカーや工務店の言いなりにならないために、少し知識を深めていきましょう!

壁の外張り断熱と充填断熱の違い

木造や、鉄骨造では、壁の断熱方法は、以下の2つの方法とそのコンビネーションがあります。

◆ 外張り断熱

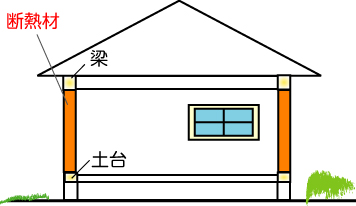

外張り断熱とは、読んで字のごとく下の図のように、

断熱材を柱や梁などの構造躯体の外側に張りあげる方法です。

◎ 外張り断熱のメリット!

構造躯体を家の中の空間に入れるので、屋外の過酷な環境から守ることができるので、

充填断熱と比較して構造材躯体が長持ちするといわれています。

また、気密がとりやすく(家の隙間を小さくすることができ)断熱材が取り付けやすいため、

施工するときのミスが少なくなります。

<スポンサードリンク>

また、構造躯体の外側に断熱材を施工しますので、

比較的施工が容易で、長期間にわたって、

気密性が確保できる可能性が高いです。

△ 外張り断熱のデメリット・・・

外張り断熱は、構造躯体の外側に断熱材を取り付けますので、

厚い断熱材は取り付けできません。(30mm程度が一般的です)

簡単に言うと、断熱できる限界があるのです。

外張断熱だと重たい壁が使えないなど言われることがありますが、

これは、重たい壁によって外壁が垂れさがってくる可能性を指摘したものだと

思いますが、

長い専用のビスなどを使い、決められた間隔で留め付けていけば

それほど問題となる訳ではないようです。

ただ、『専用のビスを使い決められた間隔で留める』施工が

しっかりと行われていることが重要です。

☆ 外張り断熱を採用するときの注意点

注意していただきたいのは、雨漏れ等がおきた時を考えると、

湿気を吸いやすい断熱材はお勧めできません。

また、タイルや塗り壁などの重たい外壁材を使う場合には、

下地を固定するビスの間隔を密にする方が安全でしょう。

<スポンサードリンク>

◆ 充填断熱

充填断熱とは、柱の間に断熱材を入れる方法です。

◎ 充填断熱のメリット!

もともと空間となっている柱の間に断熱材を入れるため、

外張り断熱と比較すると厚い断熱材を入れることができます。

また繊維系の断熱材など安価な断熱材を使用することで、

建築コストを抑えることも可能です。

ただ、鉄骨造は構造材が鉄のため、外の寒さを室内に伝えてしまい、

熱逃げや結露などを誘発してしまいます。

また、コンクリート造は躯体の間に断熱材を入れることができませんので、

この方法は採用できません。

コンクリート造の場合は、ひと昔前に話題になった、

外断熱、内断熱と言う呼び方をして区別しています。

△ 充填断熱のデメリット・・・

充填断熱は、断熱材と気密の施工面で注意が比較的難しいです。

たとえば、筋交いがある場合、筋交いが断熱性能を落とす原因となります。

というのも、木は鉄やコンクリートに比べると熱は通しにくいのですが、

断熱材と比較すると、2.5倍以上熱を通しやすい材料です。

そのため、目標の断熱性能を確保するためには少し工夫が必要で

施工は簡単ではありません。

<スポンサードリンク>

こちらのページでさらに詳しく紹介しています。

断熱材の種類は?

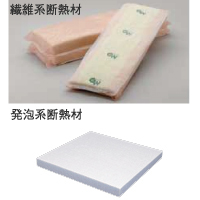

大きく分けると、

グラスウールなどのように微細な繊維の間に

空気を閉じ込める繊維系の断熱材

発泡スチロールなどのように細かな独立した

気泡の中に空気を閉じ込める発泡系の断熱材

とがあります。

ここからは、かなりマニアックな内容になります。

詳しく知りたい方だけ詠み進める事を

お勧めします・・・

単に各ハウスメーカーの断熱性の比較結果を知りたい方は

コチラをご覧ください。

具体的な断熱材の種類

<スポンサードリンク>

断熱材の種類は、

『繊維系断熱材』と『発砲プラスティック系断熱材』があるということを紹介しました。

では、さらに具体的に断熱材の種類を比較してみましょう。

◆ 繊維系断熱材(鉱物系)とは?

☆ グラスウール

〓 長所

- グラスウールの原料はガラスと砂のため、プラスティック系断熱材と比較して製造エネルギーが小さい

- 原料が不燃性であるため、耐火性能が高い

- メンテナンスフリーである

- 流通量が多く、他の断熱材と比較すると安価で購入できる

- 吸音材としても使用可能

- 軽く施工性が高い

- シロアリの被害を受けにくい<

〓 短所

- 断熱材の脱落が起きないよう施工に注意する必要がある

- 吸湿しないような措置が必要

- 直接触るとかゆみなどを伴う

- 気密施工には注意が必要

<スポンサードリンク>

〓 代表的な商品名

|

商品名 |

メーカー |

熱伝導率 (W/m・K) |

設計価格 |

|

マットエース |

旭ファイバーグラス |

0.050 |

1430~2650円/坪 |

|

マグオランジュ |

マグ |

0.038 |

5200~6200円/坪 |

|

ハウスロン |

パラマウントガラス工業 |

0.050 |

- |

※ m2あたりの単価に置き変えたい場合は、3.3で割ってください

グラスウールは、比重によって商品が分けられています。

10Kや16Kが多く流通していますが、さらに高い断熱性を求める場合は、

24Kや32Kといったグラスウールも使われます。

※ グラスウールやロックウールで使われる「K」ですが、これは、kg/m3 という意味で比重をあらわします。

ちなみに、熱伝導率は以下の通りです。

【グラスウールの熱伝導率】

|

比重 |

熱伝導率 |

|

10K |

0.050 |

|

16K |

0.045 |

|

24K |

0.038 |

|

32K |

0.036 |

(熱伝導率の数字が小さいほど熱を伝えにくい、断熱性が高い断熱材です)

また、上記のグラスウールよりも繊維が細く断熱性能が高いものとして、

ハイグレードグラスウール(高性能グラスウール)といった商品もあります。

【ハイグレードグラスウール(HGW)の熱伝導率】

|

比重 |

熱伝導率 |

|

16K |

0.038 |

|

24K |

0.036 |

(熱伝導率の数字が小さいほど熱を伝えにくい、断熱性が高い断熱材です)

出来る限り薄く軽い材料を選びたい場合には、

こちらの高性能グラスウールが使用されることが多くなってきました。

また、天井に断熱する場合には、施工手間が少なくてすむ

『吹込用グラスウール』といった商品もあります。

この吹込用グラスウールですが、天井裏に雪を積もらせるような要領で

グラスウールを吹き込んでいく方法で、

材料や施工費が安いことから、リフォームでも良く使われる方法です。

断熱性能がそれほど高くないことや、

一旦吹き込むとそれを撤去したりするのがとても困難なこと

寒さの厳しい地域では、グラスウール内で結露する危険性があるため、

気密シート(防湿シート)は必須ということもあって

この方法を採用する場合には注意が必要です。

<スポンサードリンク>

【吹込みグラスウールの熱伝導率】

|

比重 |

熱伝導率 |

|

GW-1、GW-2 |

0.052 |

|

30K、35K |

0.040 |

(熱伝導率の数字が小さいほど熱を伝えにくい、断熱性が高い断熱材です)

☆ ロックウール

〓 長所

- リサイクル可能な資源として「グリーン購入法」断熱指定商品に認定されている

- 原料が不燃性であるため、耐火性能が保持される

- 耐水性の高い樹脂バインダーで吸湿対策が施され、安定した性能を維持できる

- 流通量が多く、他の断熱材と比較すると安価で購入できる

- 吸音材としても使用可能

- 軽く施工性が高い

- シロアリの被害を受けにくい

〓 短所

- 断熱材の脱落などが起きないよう施工に注意する必要がある

- 吸湿しないような措置が必要

- 直接触れるとかゆみなどを伴う

<スポンサードリンク>

〓 具体的な商品

| 商品名 | メーカー |

熱伝導率 (W/m・K) |

設計価格 |

| ホームマット | ニチアス | 0.038 | 1700~3800円/坪 |

| ダンレーマット | 日東紡 | 0.038 | 1700~3300円/坪 |

【おまけ】

比較されることの多いグラスウールとの違いを紹介します。

○ 価格

グラスウールと比較すると少し高い

○ 性能

グラスウールと比較すると少し高性能

○ はっ水性

グラスウールと比較すると少し高い

○ 耐火性

グラスウールと比較すると少し高い

○ 吸音性

グラスウールと比較すると少し高い

価格が高い分、グラスウールと比較して性能が少し高いのが特徴です。

◇ 繊維系断熱材(天然繊維系)とは?

☆ セルロースファイバー

〓 長所

- 断熱材が隙間無く施工できる

- 湿度を調整してくれる

- 専門業者が施工するので、現場ごとの性能の差が小さい

- 古紙が原料なので、製造エネルギーが非常に小さい(グラスウールの1/10以下)

- 吸音してくれるため、外の音を室内に、室内の音を外に伝えにくい

〓 短所

- グラスウールより値段が高い

- 抑えのシートを傷つけると溢れ出してくるのでリフォームの際に注意が必要

〓 代表的な商品名

<スポンサードリンク>

| 商品名 | メーカー |

熱伝導率 (W/m・K) |

設計価格 |

| デコスドライ | デコス | 0.038 | - |

☆ 羊毛

〓 長所

- アレルギーなどの心配は非常に小さい

- 湿度を調整してくれる

- 吸音効果がある

- 製造エネルギーが非常に高い(ただし、輸入品のため輸送にかかるエネルギーは高い)

- 劣化しにくい

- シロアリの被害を受けにくい

〓 短所

- 高価(ただし、使いまわしが可能)

- 海外からの輸入が多く、輸送コストがかかる

◆ 発泡プラスティック系断熱材とは?

☆ 押出法ポリスチレンフォーム(XPS)

<スポンサードリンク>

〓 長所

- 断熱性能が高い(3種の熱伝導率は0.028W/m2K)

- 吸湿しにくいため、上棟中などに濡れても性能の低下などをおこしにくい

- カッターなどで容易にカットできるため、施工性が高い

〓 短所

<スポンサードリンク>

- 繊維系断熱材と比較すると高価

- EPSと比較すると時間が経過することによる性能低下が大きい

〓 代表的な商品名

| 商品名 | メーカー |

熱伝導率 (W/m・K) |

設計価格 |

| スタイロエースⅡ | ダウ加工 | 0.028 | 1760~5720円/枚 |

| カネライトフォーム | カネカ | 0.028 | 2400~16,800円/坪 |

| エスレンフォーム | 積水化成品工業 | 0.028 | 2530~18,000円/坪 |

☆ ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)

EPSは、もともと建築用断熱材として使用されるよりも、

食品保冷用の箱として使われることが多いものです。

そう、トロ箱といえば分かる人にはわかると思うのですが、

魚などの生鮮品を運搬するための用途の方が一般的です。

〓 長所

- 断熱性能が高い(特号の熱伝導率は0.034W/m2K)

- 性能低下が小さい

- 吸湿しにくいため、雨に濡れても性能低下などをおこしにくい

- カッターなどで容易にカットできるため、施工性が高い

- 比較的安価

〓 短所

- 繊維系断熱材と比較すると高価

- 熱に弱い(難燃処理は必須)

- カットすると、粉が舞い掃除が大変

- 比較的柔らかいので、傷が付きやすい

☆ 硬質ウレタンフォーム(ボード)

〓 長所

- 断熱性能が高い(2種1号の熱伝導率は0.023W/m2K)

- 硬いので衝撃に強い

〓 短所

- 繊維系断熱材と比較すると高価

- 性能低下が大きい(カットするとカット部周辺の性能の低下が著しい)

- 硬いため、カッターなどでカットするのが容易ではない。

〓 代表的な商品名

| 商品名 | メーカー |

熱伝導率 (W/m・K) |

設計価格 |

| アキレスボード | アキレス | 0.024 | 6000~9500円/坪 |

☆ フェノールフォーム

〓 長所

- 断熱性能が高い

- 発泡系断熱材の中では防火性に優れる

- 経年劣化が小さい

〓 短所

- 高価

- 耐衝撃性に弱い

- 吸湿性や吸水性が気にかかる

<スポンサードリンク>

〓 代表的な商品名

| 商品名 | メーカー |

熱伝導率 (W/m・K) |

設計価格 |

| ネオマフォーム | 旭化成建材 | 0.020 |

25mm:1799円/枚 50mm:2826円/枚 |

![]()

断熱材の性能を比較するために必要な知識

断熱材の断熱性能は、熱伝導率と、厚さで比較することが重要です。

よく、熱伝導率の低さだけを前面に出してアピールされているところもありますが、

それでは比較するのに十分ではありません。

それはなぜか。

下を読んで、ご自身で断熱材を比較できるようになって下さい。

まず断熱材の性能は、

熱伝導率 λ (ラムダ)

熱抵抗値 R (アール)

で表されます。

<スポンサードリンク>

◆ 熱伝導率とは?

物質における熱の伝わりやすさを表す値で、

その値が小さいほど熱が伝わりにくい

(=断熱性能が良い)材料といえます。

また、熱伝導率は、材料の厚みに関係なくその材質によって決まります。

単位は、W/mK で表わされ、材料の両面に1℃の温度差がある時、

1mの厚みの材料の中を、1時間でどの程度の熱量が通過するかを表しています。

また、断熱材は、この熱伝導率の数字によって6段階に分けられています。

| クラス | 熱伝導率 |

| A-1 | 0.050よりも大きい |

| A-2 | 0.046-0.050 |

| B | 0.041-0.045 |

| C | 0.036-0.040 |

| D | 0.029-0.035 |

| E | 0.028 以下 |

ここで紹介した断熱材の中ではフェノールフォームがもっとも断熱性能の高い断熱材と言えますが、

冷蔵庫などで使われるような『真空断熱材』は、熱伝導率が 0.005 といったものも

あります。

<スポンサードリンク>

0.005 というと10Kのグラスウールの 1/10 しか熱を通さないということで

夢のような材料ですね。

ただし、製造コストや量産できる体制が整ったメーカーも少なく、

いまは非常に高価です。

将来はこういった断熱材が主流になるかもしれません。

◆ 熱抵抗値とは?

ある厚みの材料の熱の伝わりにくさを表す値です。

「厚み÷熱伝導率」の計算で求められ、

その値が大きいほど熱が伝わりにくい

(=断熱性能が良い)材料ということになります。

つまり、

断熱性能を高めるには断熱材を厚くする、

または

熱伝導率の小さな断熱材を選ぶ

ことになります。

単位は、 m2・K/W で表わされます。

R(熱抵抗値)=d(厚み)/λ(熱伝導率) によって計算することができます。

◆ まとめると・・・

断熱材の単体の断熱性能を比較したいときは、熱伝導率。

数字が小さいものほど高性能な断熱材です。

家に使った場合の断熱材の性能を比較したいときは、熱抵抗値。

数字が大きいほど熱が逃げにくい断熱材ということになります。

<スポンサードリンク>

今話題のエコポイントについて

<スポンサードリンク>

2011年度の第3次補正予算によって、住宅版エコポイントが復活しました。

エコポイントの対象は、

新築住宅の場合:平成23年10月21日~平成24年10月31日の間に着工又は着手したもの

リフォームの場合:平成23年11月21日~平成24年10月31日の間に着工又は着手したもの

が対象となっています。

なお、今年度のエコポイントの対象は、

新築の場合、性能表示の断熱性能の等級が4でないといけない、

リフォームの場合でも、認定された断熱材を決められた体積以上使わないといけないなど

いくつか条件があります。

詳しくは、こちらのページもご覧ください。

これから家を建てるときには、省エネ性能も重要になってきます。

営業トークに惑わされず、ご自身でしっかりと断熱性能を比較ができるようにして下さい。

最終更新日 : 2011年12月18日

断熱材 以外の部位もチェックしてみてください。

********************

・ 外壁材の種類と比較

・ 屋根材の種類と比較

・ 窓の種類と比較

********************

<スポンサードリンク>