尺貫法とは、日本の建築の世界で古くから使われている長さや面積の単位です。

1891年に度量衡法で1尺は30.303cmと定められました。

戦後、グローバルスタンダードに合わせることを理由に、尺貫法が廃止され計量法(メートル法表示)に切り替えられたことから、尺貫法での表記は禁止となり、取引などの公式な書面で使うと罰金の対象となっています。

しかしながら、木造の住宅建築などではいまだに広く使われています。大工さんが利用する指矩(さしがね:L型の定規のこと)では、未だに尺表示のものもあり、mm表示と尺表示が同時に載っているものもあります。

尺貫法からメートル法への計算方法

一般的に住宅建築によく用いられる寸法の尺貫法からメートル法への変換は以下となります。正確には1尺303.03mmですが、303mmとして利用することが殆どです。

| 1間 = 6尺 | 1820mm |

| 1尺(3尺) | 303mm(910mm) |

| 1寸 | 30.3mm |

| 1分(ぶ) | 3.03mm |

| 1坪(1間×1間) | 3.31㎡ |

| 1畳(0.5間×1間) | 1.656㎡ |

間取り(平面)図の見方

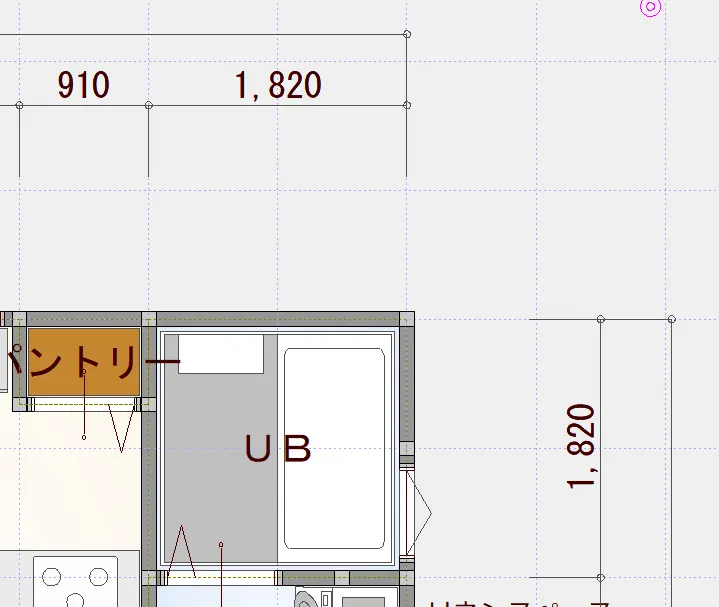

平面図を見ると、1mというキリの良い数字ではなく、910mmを1グリッド(1マス)としている場合が多いのですが、これは、柱の間隔が3尺とすることが一般的であるからです。

図のように、グリッド毎に柱を入れていくことが現在では一般的となっており(グリッド法と言う)、1グリッドを3尺 = 910mmとすることが一般的。また、1820mmを1間(いっけん)と呼び、1間×1間の面積は1坪となる。つまり、UBと書かれた浴室は丁度1坪の大きさとなる。また1坪の半分が畳の1畳に当たり、UBの浴槽側が丁度1畳分の大きさとなる。

尺貫法とメートル法どちらが良い?

このように日本の木造住宅では伝統的な尺貫法が未だに利用されています。一つの理由として、職人さんが慣れてきた作り方である影響が大きいと思われますが、もう一つの理由としては尺貫法の方が日本人の体のサイズに合っていたからだとも言えそうです。

メーターモジュール(1グリッドを1mとする方法)では、実際に廊下や押し入れなどは無駄に大きくなってしまい、必要のないスペースが生まれてしまいます。尺は日本人が手のひらを広げた時の親指の先から中指の先までのサイズ(実際には30cmだとかなり大きな手になるのですが・・・)として決められた大きさと言われていて、人体のサイズがベースとなっています。

これに比べて、メートルは地球の北極点から赤道までの表面の長さを1000万分の1にした長さとされており(このため、北極点から赤道までの距離は丁度1万kmです)、長さのベースが異なります。

実際にプランの時にはトイレや収納、廊下や階段の余分に大きくする必要のないスペースでサイズを実際に確認して、適切なサイズはどちらなのかと言った観点で選ぶと良いでしょう。

部屋の広さを確認する場合の注意事項

柱の中心から中心までを910mmで計画するものを中京間と言います。

他にも、本間や江戸間(関東間、田舎間)、団地間などがあります。

| 名称 | 長辺 | 短辺 |

|---|---|---|

| 本間 | 1910mm (6尺2寸) | 955mm (3尺1寸5分) |

| 中京間 (標準的な木造建物で使用される) | 1820mm (6尺) | 910mm (3尺) |

| 江戸間 | 1760mm (5尺8寸) | 880mm (2尺9寸) |

| 団地間 | 1700mm (5尺6寸) | 850mm (2尺8寸) |

| メーターモジュール (近年は住宅においても 使用されるケースがある) | 1000mm | 1000mm |

これは従来地域や建物によって使うサイズが異なっていて、どのサイズを使うかによって畳の1畳分の広さが変わります。

上の表を比べてみても、本間と団地間では短編で約10cmの違いがあります。

図面で広さを確認する時に、〇帖と書かれた数字を拠り所にして広さをイメージされる方も多いと思いますが、現在お住まいの家がどのサイズを使って建てられているのか、そして、新築する家はどのサイズを使って建てられるのか(通常は、中京間かメーターモジュールの場合が多い)を知らないと、イメージと違うということに繋がる危険性があります。

現在は、メーターモジュールを採用するハウスメーカーも増えてきましたし、輸入住宅ではフィートを使うところもありとてもややこしくなっていますので、家の広さを確認する時には、実際に建っている家で大きさを確認したり、今お使いの家具をそのまま使われるのであれば、図面を作成する時に家具も図面に書き込んでもらうと少しイメージしやすくなるでしょう。