LCCM住宅は、これから日本と言う国が目指そうとする、

理想的な住宅の形です。

では、LCCM住宅とは一体どんなものなのか。

その具体的な内容について、ここで紹介します。

- LCCM住宅とは?

- LCCM住宅への道のり

- 今からLCCM住宅に向けて、対策しておくべきこと

- LCCM住宅の限界

- LCCM住宅を目指した住宅の測定結果←他ページへのリンクです。クリックして下さい

LCCM住宅とは?

LCCM住宅とは、現在日本が目指すべき最終的な住宅の理想像と

位置づけられていると言っても過言ではありません。

そして、その根本には2020年までに1990年比で25%の二酸化炭素を

削減すると言う、国際的な宣言をした事から来ています。

LCCMが何の略かと言いますと、

Life Cycle Carbon Minus(ライフサイクルカーボンマイナス)。

の略で、住宅の一生を通して、二酸化炭素がマイナスになるような住宅と言うことです。

<スポンサードリンク>

では、住宅の一生とはどういう事なのでしょうか?

住宅のライフサイクルを言う時は、一般的には

・住宅を建設する段階

・住宅に居住する段階

・住宅を取り壊す段階

これら全ての段階を含んで、住宅のライフサイクルと言います。

これを踏まえて、ライフサイクルカーボン(住宅の一生に発生する二酸化炭素の量)を

見てやるわけです。

そして、これらのそれぞれの段階で発生する二酸化炭素の総量より、

創エネルギーによって抑制できる二酸化炭素の量との差し引きが、

マイナスになる住宅の事を、

『ライフサイクルカーボンマイナス住宅』

と、言うのです。

つまり省エネだけでなく、二酸化炭素負荷を極限まで減らす住宅

と、言う考え方なのです。

現在、このライフサイクルカーボンの量を算出する手法を、

確立的なものとすべく、日夜議論が展開されているところです。

現存する、具体的なライフサイクルCo2の量を評価する手法としては、

CASBEEと言うものが存在しますが、年々この評価手法も進化しています。

では、現在のLCCM住宅におけるライフサイクルCo2の内訳について見てみます。

【住宅の建設時に発生する、二酸化炭素の量】

住宅の建設時に発生する二酸化炭素の量は、

『どんな建物を建てるか?』

で、かなり変わってきます。

例えば、同じ大きさでも木造住宅と鉄骨住宅を建てるのでは、

発生する二酸化炭素の量はかなり違います。

<スポンサードリンク>

基本的に、木造で建てる場合はほとんど二酸化炭素を新たに発生させません。

逆に鉄骨だと、鉄骨自体の制作段階でかなりの二酸化炭素を発生させるので、

これによって、かなりの違いが出てくるわけです。

この他にも、どんな材料を使うかによって、二酸化炭素の発生量が

変わると言う事が、建設時に発生する二酸化炭素の量の特徴です。

現在、この部分の評価手法(発生する二酸化炭素の量の特定)が

まだまだ発達段階と言えます。

【居住時に発生する二酸化炭素の量】

基本的にLCCM住宅においても、居住時に発生する二酸化炭素の量は、

使用する、ガスや電気の量から算出します。

省エネ住宅ではあればあるほど、1年間に発生する二酸化炭素の量は減ります。

また、リフォームなどの改修で発生する二酸化炭素の量も、

この時期の発生量としてカウントします。

【解体時に発生する二酸化炭素の量】

一般には、ライフサイクルCO2と言うと、解体時に発生する二酸化炭素の量も

考慮するのですが、LCCM住宅における評価には、この部分の二酸化炭素の量は

考慮しなくて良いことに今の段階ではなりそうです。

以上で発生した二酸化炭素の量を住宅から発生する二酸化炭素の総量と考えます。

【創エネルギーで抑制できる二酸化炭素の量】

太陽光発電などの創エネルギーで作られたエネルギーを一旦、

電気を使った場合に発生する二酸化炭素の量に置き換えて、抑制できる

二酸化炭素の量を算定します。

住宅で発生する一生分の二酸化炭素の量 < 創エネルギーで抑制できる二酸化炭素の量

<スポンサードリンク>

と、なる住宅が、LCCM住宅なのです。

こちらではLCCM住宅を目指した住宅の測定結果を掲載しています。興味のある方はクリック!

LCCM住宅への道のり

さて、このLCCM住宅ですが、いきなりこの住宅を普及させようと思っても、

なかなかうまい具合にはいきません。

そこで、国としては段階を踏んでこの住宅を普及させようと、

計画を立てています。

ここでは、その計画について紹介します。

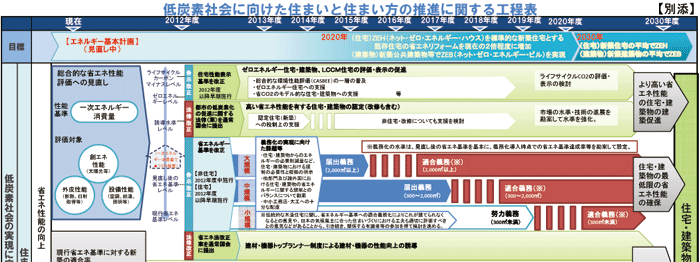

この表は、国交省、経産省、環境省の3省が、今後の方向性として作成した工程表です。

この中の下記の部分を注目すると。

現行から順を追って、上に向かって矢印が進んでいます。

現行と言うのは、平成11年に制定された、省エネ等級4(Ⅳ地域でQ値 2.7)と言うレベルです。

そこから、徐々に法改正を繰り返して、水準を上げていこうと言う方向性になっています。

そして、その次の目標として、LCCM住宅が掲げられています。

なる日が来るのです。そして、そこから遠からぬ日に、LCCM住宅が一般的となると

思われます。

<スポンサードリンク>

今からLCCM住宅に向けて、対策しておくべきこと

では、今から住宅を建てると言う方は、将来、来るであろうLCCM住宅が一般的となる日に

備えて、どんな住宅を建てておくべきかと言う事なのですが、優先順位の高いものから

列記しておきます。

優先順位1 : 予算の許す限り、高断熱住宅にすること(換気扇も込)

優先順位2 : 将来、太陽光発電が載せられるような構造としておくこと

が、優先順位の上位を占めます。

効率の良いエアコンや、給湯器、照明の採用などももちろん可能な限りすべきなのですが、

それらは、将来的に据え変える事も可能です。

ですから、これから家を建てる人は、是非新築、或いはリフォームをする際に、

予算の許す限り、高い断熱性能の住宅にしておくことをお勧めします。

そうすることで、冷暖房に掛かる省エネを簡単に実現出来るようになります。

シミュレーションでは、Q値=1.0を切る値になるまでは、

暖房に必要なエネルギーは効果的に下がります。

と、同時に夏季の冷房対策もきっちり、建築的に行えると、かなりLCCM住宅に

手軽く近づけます。

また、省エネを目指すのであれば、木造住宅が最適です。

<スポンサードリンク>

LCCM住宅の限界

これから、普及すべきLCCM住宅ですが、

LCCM住宅であると評価するための方法については、まだまだ発展段階です。

ただ、この発展段階でも言えることは、このLCCM住宅の根本の考え方として、

我々が、電気を利用することがそもそも

「二酸化炭素を発生する」

と、言う考え方の上に成り立っていると言う事で、

そこには、当たり前の限界が見えてきます。

逆に言うと、さらにもっと将来、自然エネルギー(再生可能エネルギー)を100%利用した、

発電が、日本全国で可能となれば、そもそもの比較対象が無くなるので、

二酸化炭素の発生量がマイナスになるという事自体が無くなります。

(電気使い放題(もちろん、有料は有料でしょうが・・・)の時代が来て、

ガスを使う理由が無くなると言う時代です。)

ですから、クリーンなエネルギーを実現できた暁には、このLCCM住宅は役目を終える訳です。

当然、いつか来るべき時代ですが、恐らくそれはまだ何十年か先の話だと思われます。

そうなった時、省エネと言う観点からではなく、「健康的な住宅」かどうかと言う観点で、

LCCM住宅として建てられた住宅は再評価され、その中でも断熱性の効いた住宅は、

健康を下支えする資産価値のある住宅として、評価されるようになると予想されます。