ご存知ですか?

『高気密高断熱住宅という言葉に基準となる数値はない』

ということを。

今、高気密高断熱住宅という言葉が乱用されています。

そのせいか、『なんとなく高気密高断熱住宅』と差別するために、

「超高気密高断熱住宅」や、「超気密超断熱住宅」などといった

言葉まで生まれるほどです。

では、この高気密高断熱と呼ばれる家をどのように比較すればいいのでしょう。

ここでは、ハウスメーカーや工務店の比較の方法をお教えします。

<参考>「高断熱化した暖かい家は住まい手の健康に良い影響を与える!」

<参考>「高断熱化した暖かい家は住まい手の健康に良い影響を与える!」

高気密高断熱住宅の現実は・・・

<スポンサードリンク>

高気密高断熱住宅とは、高い気密性と断熱性をもつ建物を指した言葉ですが、

具体的にどの基準を満たせば高気密高断熱住宅になるといった基準がありません。

現在このような言葉を使う工務店やハウスメーカーを見てみると、

おおよそ『次世代省エネルギー基準』が一つの指標となっているようです。

では、この次世代省エネルギー基準とは、どのような基準なのでしょう。

この基準ができた時代背景などを知ると、これからの家に必要な性能に対して

理解が深まると思うので、簡単に生い立ちを紹介します。

◆ 次世代省エネルギー基準ができるまで

この基準の元となる省エネルギー基準は、

今から30年以上前の昭和55年に作られました。

記憶のある方もいらっしゃると思いますが、この前の年に

『オイルショック』という社会問題がおこりました。

トイレットペーパーなど生活必需品が手に入らなくなる問題が日本各地で起こり、

年々使用量が増えていた

家庭で使う電気やガス、灯油も量を減らす必要に迫られ、

基準が作られました。

その後、一旦オイルショックの影響は収まったのですが、

平成3年の湾岸戦争勃発によって、石油問題が再燃します。

そのため、平成4年に省エネ基準から1段階基準を引き上げた『新省エネルギー基準』に

改正されました。

<スポンサードリンク>

石油問題の混乱は一旦収まったのですが、

その後、地球温暖化の問題が世界で取り組むべき課題として取り上げられ、

1997年に開催されたCOP3(気候変動枠組条約第3回締約国会議)で決められた

京都議定書のCO2排出6%削減を達成するために

平成11年に『次世代省エネルギー基準』策定へと繋がっていきます。

その時代の問題解決のために引き上げられてきた省エネルギー基準ですが、

2020年にCO2排出量を25%削減するといった宣言を世界に向けて行ったこともあり、

今後、基準の引き上げや義務化など、法的な整備がなされる可能性は高いということを

知っておいた方がいいでしょう。

◆ 次世代省エネルギー基準で求められる性能

次世代省エネルギー基準で定められる性能は、

『部位別熱貫流率』

各部位(壁や窓、天井や床など)の熱の伝えやすさを表わす

『熱損失係数(Q値)』

家全体の熱の逃げる割合を表わす

『日射取得係数(μ値)』

家全体に入ってくる日射の影響の割合を表わす

があります。

平成11年に定められた次世代省エネルギー基準では、

家の隙間の大きさを表わす『気密性能(C値)』も決められた数値がありましたが、

当然満たすべき数値として、

平成21年に行われた省エネ基準改正によって表記がなくなりました。

数値の表記はなくなりましたが、満たさなくてもいい訳ではなく、

満たすべき性能であることに変わりはありません。

<スポンサードリンク>

なお、次世代省エネ基準の基準値は各地域によって異なります。

下の表で確認してみましょう。

NEDO ホームページより

ここで示す数字はすべて小さい方が家の性能が高くなります。

◆ 次世代省エネルギー基準を満たした家の割合は?

この次世代省エネルギー基準は、新築を建てる家を中心に徐々に浸透していますが、

平成17年度に行った調査では、新築住宅の約30%しか基準を満たせていないという

結果がでています。

<スポンサードリンク>

新築すれば、『冬暖かく、夏涼しい快適な家が当然手に入る』と思っていた方にとっては、

ショッキングな数字ではないでしょうか。

※次世代省エネルギー基準を満たしていれば快適かどうかは主観によりますので、

詳しくは専門家に相談頂くかこの後に紹介する内容をご覧ください。

これだけ家を建てる方には浸透した高気密高断熱住宅も、

実際は、あまり建っていないといった結果になっています。

では、求める快適性を手に入れるためには、どうすればいいのでしょう。

次の項では、家を快適にするための断熱性能を

詳しく紹介します。

断熱性能を左右する熱損失係数(Q値)

このサイトをご覧のみなさまは、

新しい家では、冬暖かく夏涼しい年中快適な家に住みたいと思ってらっしゃる方が

多いのではないでしょうか。

そういった方のために、ぜひ知っておいて頂きたい3つの性能を

紹介します。

1、断熱性能

2、日射取得率

3、気密性能

このページでは、1、断熱性能について詳しくご紹介します。

気密性能はこちらのページで詳しく紹介しています。

家の断熱性能は、

「屋根や天井」、「壁」、「床や基礎」、「窓などの開口部」、「換気」

の仕様を見ることで、計算によって出すことができます。

その出てくる数値が、熱損失係数(Q値)です。

Q値は、屋外と家の中に1℃の温度差があった時、

1m2の床面積あたりに逃げる熱の量を出したもので、

その数値が小さいほど断熱性能が高い家ということになります。

断熱性が低い家だと家の外に逃げていた熱が

断熱性能を上げることによって家の外に逃げていきにくくなるので、

家の中に留まった熱が部屋全体や家全体を暖めてくれることになります。

そうすると、天井と床の温度差が小さく、家の中の温度差も小さくなるので、

足元の冷たさが軽減され、とても快適な空間が得られるのですね。

また、熱が逃げていきにくいということは、

家を暖めるための暖房もあまり運転しなくてもいいことになります。

つまり、省エネになるのです。

その効果もQ値である程度推察することができるのですが、

Q値を3割上げると暖房にかかるランニングコストは約3割下がるといったように

ランニングコストとQ値はほぼ反比例の関係にあるのです。

<スポンサードリンク>

※ 厳密にいうと様々な影響を受けるので、

綺麗な反比例の関係にはならないのですが・・・

どうでしょう。

家の断熱性能について少し理解していただけたでしょうか?

では、次は、とても重要なQ値を見るときの注意点をご紹介します。

カタログQ値のまやかし

この『住宅の評判ナビ』でもご紹介していますが、

Q値を公表するハウスメーカーが増えてきました。

ハウスメーカーのQ値、C値ランキング 大手ハウスメーカー18社のQ値をランキング

断熱性能を重視される方は、

ぜひハウスメーカー選びの参考にしてください。

ただし、このQ値にも、注意すべき点があります。

それは、

『家の形状や窓の大きさなどによって数値が大きく変わる』

ということ。

つまり、せっかく断熱性能が高いハウスメーカーを選んだのに、

断熱性能(Q値)を意識せずに設計された家では、

求めていた性能が出ない可能性があります。

<スポンサードリンク>

カタログに掲載される数値は、

『もっとも断熱性能が高くなるモデルプラン』

で計算されている場合がほとんどです。

ただ、実際に建てられた方の家のQ値を計算すると、

カタログで掲載される数値よりも

30%近く下がっていたお宅も珍しくありません。

Q値が30%低下と聞いてもあまりピンとこないかもしれませんが、

先ほどご紹介したように、、

Q値は、暖房のランニングコストと反比例の関係にあります。

つまり、

Q値が30%悪くなるということは、暖房にかかるランニングコストが30%増加する

ということです。

決まった断熱仕様を持つハウスメーカーを選んだ際には、

特に断熱性能を意識した設計が必要です。

では、断熱性能を意識した設計の基本を少しだけ紹介します。

◆ シンプルな形の家ほど断熱性が高くなる

Q値は、壁や床、天井、屋根、開口部、換気などによって逃げていく熱の総量を

床面積で割ったものです。

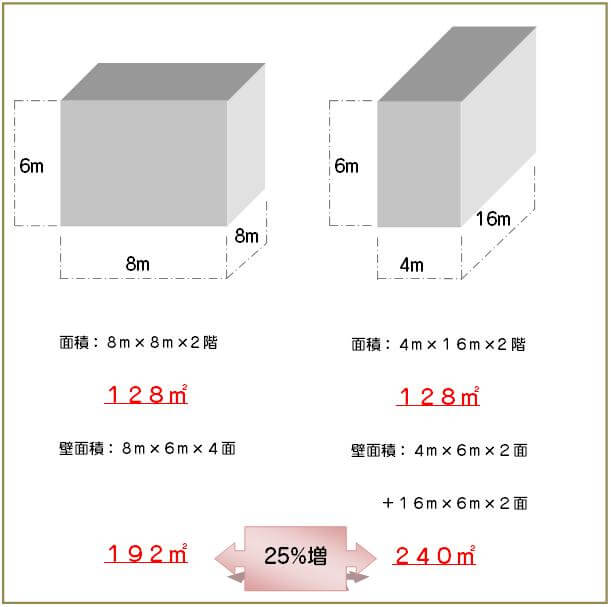

では、下の図を見てみましょう。

<スポンサードリンク>

上の図は、同じ床面積の家で、

正方形の家と長方形の家でどちらの方が壁の面積が大きいかを

計算した結果になります。

上のケースの場合、正方形の家よりも長方形の家の方が

壁の面積が25%増える結果となりました。

つまり、壁から逃げる熱の量も面積に比例しますので、

壁から逃げる熱の量が正方形の家よりも長方形の家の方が

25%大きくなるということが言えます。

では、1階と2階の大きさが違う家ではどうでしょう。

1階の方が大きい家の場合は、

壁の面積はそれほど変わりませんが、

屋根の面積が増えることになります。

つまり、正方形で1階2階の大きさが変わらない家の方が

断熱性能が高くなります。

◆ 断熱のことを考えると窓は小さめに

「断熱性能の高い窓を入れるので、窓をたくさん計画して明るい家にしましょう!」

などといったアドバイスをされる設計の方も少なくありません。

ただ、どんなに性能の良い窓を入れたとしても、

壁の性能を上回ることはできません。

最高レベルの断熱性を誇る窓と省エネルギー基準レベルの壁を比較すると、

それでも窓の方が3倍以上も熱を通しやすいのです。

また、ガラスですが、夏のことを考えると遮熱タイプの窓を入れる方が

快適になりますが、注意したいのは、

年間の暖冷房費は圧倒的に暖房の方が高いということ。

<スポンサードリンク>

これは、日本であれば沖縄を除いて言えることです。

そのため、光熱費を考えると南側の窓は、遮熱タイプではなく

部屋の中の熱を逃がしにくい窓の方が有利になることもありますので、

十分に検討が必要です。

なお、上では断熱のことを考えると窓は小さい方が良いと書きましたが、

冬に晴れの日が多く日中直射日光が十分に入る敷地の場合は、

南側の窓を大きくとることで、

太陽の熱を取り込むことができ、光熱費を下げることができる場合もあります。

そこまで検討できるハウスメーカーや工務店は多くないですが、

しっかりとした提案ができる依頼先にお願いしましょう。

◆ 断熱性能のバランスを見ながら設計を進めましょう

トレードオフという制度があるのをご存知ですか?

次世代省エネルギー基準では、壁や床、天井や窓など

各部位に求められる性能が決められています。

その決められた性能を満たすように

断熱材の厚みや窓の性能を選んでいくのですが、

たとえば、

「基準の性能よりも高い窓を選んだ場合、

床や壁、天井などに求められる性能を一ランク下げても良いよ!」

という制度のことを「トレードオフ」というのです。

<スポンサードリンク>

この制度は、とてもよく使われています。

ただ、せっかく断熱性能を意識されるのであれば、

快適な空間を作るために、各部位でバランスの取れた断熱性能を持たせる方が

良いのではないかと思うのです。

天井の断熱材の厚みを抑えると、夏の暑さに対して弱い家になってしまいますし、

床の断熱材の厚みを抑えると、冬の足元の冷たさが気になってしまうでしょう。

各部位でバランスの取れた断熱仕様になっているのか確認するようにしてください。

なお、当社でもQ値をはじめ、各部位の断熱性能がバランスよく計画されているかを

チェックすることができます。

ご興味があれば、ぜひお問合わせください。

熱損失係数(Q値)計算にかかる費用

Q値は、数字が小さい方が断熱性能が高く、

各部位の熱損失のバランスが取れている方が良い

ことは分かって頂けたと思います。

そして、それは、計算によって確認できるということも

分かって頂けたのではないでしょうか。

熱損失係数や各部位の熱貫流率(熱の伝えやすさ)を確認しながら

設計を進めると、断熱性能を考えた家を手に入れることが

可能です。

<スポンサードリンク>

では、この熱損失係数を計算にはどれくらいの費用がかかるものなのでしょうか。

一般的な相場は、

3~5万円/1軒

のようです。

その家のQ値に加え、

次世代省エネルギー基準を満たしているかの計算書が添付され

建築確認申請の時にも使えるようになっています。

家の大きさや条件によって金額が変わるようですので、

ご注意ください。

なお、当社でも熱損失係数(Q値)と日射取得係数(μ値)の計算を

行っています。

Q値、μ値計算 一式

31,500円/1軒

特に、快適さにこだわりを持って家を計画したい方は、

ぜひ、お問合わせください。

<関連記事>「高断熱化した暖かい家は住まい手の健康に良い影響を与える!」

最終更新日 : 2012年2月23日