最近耳にするようになってきた気密性。

そもそも気密性能とはなんなのか?

どうして気密性能はこれから建てる住宅に必要なのか?

良くわからない方も多いのではないでしょうか。

このページでは、ちょっとマニアックな、でもこれからの家には必要な気密性能について分かりやすく紹介します。

気密性能とは?

気密性能は、断熱性能と並んで最近よく耳にする言葉になってきました。

その気密性能とは、

家の隙間の小ささを表す性能

のことです。

日本では、この気密性能をC値という数値で表わします。

このC値ですが、〇cm2/m2と表わし、家の床面積に対して、どのくらいの隙間があるのかを知ることができます。

<スポンサードリンク>

ちなみに、平成11年の次世代省エネ基準を見てみると、

| 断熱地域区分 | 気密性能(C値) |

| Ⅰ・Ⅱ地域 | 2.0cm2/m2 |

| Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域 | 5.0cm2/m2 |

となっています。

これは、JISでも定められた測定方法があり、その測定によって隙間の大きさを出すことが出来ます。

ハウスメーカーがホームページなどで紹介する数値は、実験棟での数値だったりしますが、気密を高めようとしっかりと管理された中で建てる家と実際のお客様の家とでは数値が変わることは容易に想像がつくでしょう。

気密性能を高くするためには、

1、気密性を上げる仕様

2、現場の職人さんの真面目な作業

3、現場の測定

が必須です。

本当に気密性は必要ない?

『家を気密すると良くない!』

そういう工務店の社長さんがいました。

<スポンサードリンク>

理由を詳しく聞いてみると、

「木は呼吸をしていて、家の隙間を無くしてしまうと、ちゃんと息が出来なくなるから、寿命が縮む」

といったことでした。

確かに、天然の木は湿気を吸ったり吐いたりしています。

その吸湿や放湿を妨げると、腐ったりシロアリの被害を受けやすくなり、木の寿命(家の寿命)は短くなってしまいます。

ただ、家の気密は湿気のやり取りを止めるのではなく、屋外と室内の空気のやり取りを止めることなのです。

そこを勘違いしてしまうと、工務店の社長さんが言うとおり、寿命が短い家になってしまいます。

では、気密住宅のメリットと併せてさらに詳しく紹介します。

◆ 気密住宅のメリット

◇ 家の寿命を縮めない!

家の隙間が小さいということは、家の中の空気が外に逃げていきにくいということです。

冬の家の中の空気は、加湿器を運転したり調理したり入浴することで、外の空気より多くの湿気を含んでいます。

その水蒸気が隙間から家の壁の中に入ってしまうと、そこで結露する危険性が出てしまいます。

これは、壁内結露と呼ばれる現象です。

この壁内結露(内部結露)は柱や土台を濡らしてしまい、結果、腐れやカビ、シロアリの発生に繋がります。

腐れやカビ、シロアリが発生すると、家の寿命は極端に短くなってしまいます。

<スポンサードリンク>

結露の発生要因や防止方法について詳しく知りたい場合はこちら 「結露のおこる仕組みと原因」

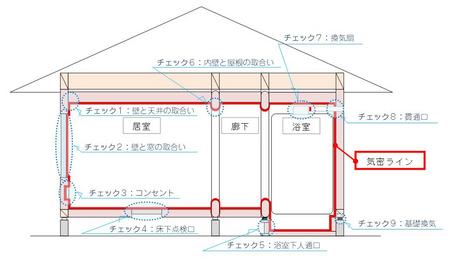

(図をクリックすると拡大してご覧いただけます)

では、気密された住宅ではどうでしょう。

一般的に家の気密性を上げるためには、壁の室内側に水蒸気を通さない専用のシートを張ります。

このシートは気密シートと呼ばれ、家の中の水蒸気が壁の中に入るのを防いでくれます。

また、壁の中の湿気は、家の外側に逃げていくため、湿気の出入りを阻害するようなことはありません。

(図をクリックすると拡大してご覧いただけます)

<スポンサードリンク>

逆に気密シートを張らず、室内の空気を壁の中に入れるような建て方だと、壁の中で結露が起こり柱などを濡らす原因になってしまいます。

たとえ壁に調湿効果のある聚楽(じゅらく)や珪藻土を使ったとしても壁内結露を防ぐことはできません。

つまり、壁内結露を防ぐためには、家の中の多く湿気を含んだ空気を壁の中に入れないことが重要なのです。

このように、

「シートを張って気密を高めることが家の寿命を短くしないための方法」

というのは分かってもらえるのではないでしょうか。

結露の防止対策について詳しく知りたい場合はこちら 「結露のおこる仕組みと原因【窓・壁・エアコンの結露対策】」

◇ 快適になる

近年では、住宅に断熱材を入れることが当たり前となってきています。

断熱性を上げることによって、外に逃げていく熱を防ぐことができますので、断熱性が低い家と比べると、同じ暖房費を使って家の中を暖めても室温が高くなります。

しかし、いかに断熱性だけが優れていても家に隙間風が入る状態では、なかなか暖かいと感じられなくなってしまいます。

また、隙間風はとても冷たいので、床付近を這うように流れます。

そのため、断熱性が優れただけの家では、床付近と顔付近の温度差が大きくなってしまうのです。

ちなみに、気密性能を上げることで床付近の温度は断熱性能を1ランク上げるくらいの効果があります。

<スポンサードリンク>

◇ 安全な家にすることができる

家の気密性を上げる大きなメリットとして

『その家に住むご家族が安全に過ごせる』

ことが挙げられます。

安全な家にするためには、換気がとても重要になってくるのですが、

「換気」 と 「気密性を上げる」

なんだか相反することのように感じてしまう方も多いでしょう。

私もこの分野を勉強するまでは、この矛盾を理解出来なかったものです。

理解できなかった理由として、私の住んでいた実家には、常にまわしておかないといけない換気扇がなかったため、換気は、隙間から自然と行われるものだという認識があったからです。

そのため、

隙間風がなくなる = 換気できない すなわち 危険

という解釈に繋がり、

隙間がないとダメじゃないか・・・

という結論に至っていたのです。

ただ、基準となっていたのが、数十年前に建てた家というのが間違いでした。

現在新築される住宅は、シックハウス症候群にならないために、常に作動させておかなければならない換気システムの設置が義務付けられています。

この法律では、

<スポンサードリンク>

「2時間に1度家の中の空気がすべて入れ替えられる能力が必要」

とされています。

(厳密にいうと、使う建材の種類によって必要な換気の量は変わってきます)

この2時間に1度という数字の根拠は、

「ホルムアルデヒドの家の中の濃度が多くの方がシックハウスを発症する危険が小さい濃度に抑えるために必要な換気の量」

が定められていますので、生活するご家族様にとって安全な家にするためには、とても重要なのです。

ただ、現在定められる法律では、その能力を持った換気システムの設置の義務付けだけで、本当に計画通りに換気されているか確認するところまでは定められていません。

私自身も研究して分かったことなのですが、隙間の大きい家で、家の空気を外に出すところだけ換気ファンが付いているような家の場合(第3種換気)、各部屋に取り付けられた空気を取り入れる換気口からはほとんど空気が入って来ていません。

その理由は簡単です。

窓を開けてトイレについた換気扇をまわしても家の中の空気が入れ替わらないのと同じように、隙間が大きいと、換気扇がまわっているその周辺しか綺麗な空気が入ってこないのです。

つまり、気密性が低いと、家全体の空気の入れ替えができないために、ホルムアルデヒドなどの体に悪い化学物質が適切に排除できなくなってしまうのです。

<スポンサードリンク>

また、気密が高くないので、隙間から換気される空気で十分と考えるのも問題があります。

たとえば、気密を確保しようと思わなくてもアルミサッシやクロスで仕上げるだけでC値は10cm2/m2程度になってしまいます。

この10という数値ですが、夏場の隙間から自然にできる換気の量は、法律で定められる必要な換気の量の半分程度です。

(家の中と外の温度差が5℃で外の風が風速1mで吹いていた場合)

C値=10 の場合だと、換気口から入ってくる空気の量は排気される量の1割以下となる場合もあるので、決して安全とは言えないことは分かると思います。

気密性が高い = 換気が計画通りに行える

つまり 安全ということが分かって頂けたでしょうか。

Memo

・ 第3種換気を採用する場合の気密性能は?

第3種換気を考えて気密性を決める場合には、C値が1を下回るような計画を提案しています。

・ 法律ではなぜOKになっているのか・・・

ホルムアルデヒドは拡散していくので、一部綺麗な空気があれば自然と混じり合うから大丈夫だろうとされています。

気密性能を上げる方法

<スポンサードリンク>

気密を確保するための方法はどのようにすればいいのでしょう。

1、気密仕様の決め方

気密性能は、断熱の方法によって変わってきます。

◆ 充填断熱の場合

充填断熱とは、柱の間に断熱材を詰め込んでいく(充填していく)方法です。

(詳しくは断熱材の種類と比較ページをご覧ください)

この場合、断熱材に何を使うのかを確認しましょう。

◇ 繊維系断熱材を使う場合

たとえば、グラスウールやロックウールのような繊維系断熱材を使う場合は、断熱材よりも室内側に気密シートを施工するか、ポリエチレンなどのシートに包装されている製品を使い、室内の空気が断熱材に入ってこないように施工します。

また、気密シートで気密を確保するのであれば、コンセントやスイッチなどの壁に穴をあける部分には気密タイプの部材を使わないとそこから空気が出入りしてしまいます。

◇ 発泡系断熱材を使う場合

充填断熱でも、透湿抵抗の高い(湿気を通しにくい)発泡系断熱材を使って、その断熱材で水蒸気を止める方法もあります。

この場合は、柱と断熱材の間に隙間が開いていては気密が確保できません。

発泡系断熱材と柱の間に隙間が開かないように専用の気密部材を入れるか、繊維系断熱材と同様に気密シートを使って気密を確保するようにした方がいいでしょう。

<スポンサードリンク>

また、合板を外壁に張る場合は、その合板で気密を取ることも可能ですが、室内の湿気が壁の中に入って結露をおこさないような工夫がしっかりとされているかを確認してください。

◆ 外張断熱の場合

外張断熱の場合は、発泡系断熱材を使うのが一般的です。

発泡系断熱材を張り上げたあと継ぎ目に気密テープを貼って気密を確保します。

外張断熱の方が気密性能を上げるのに有利と言われていますが、それは、断熱材の継ぎ目を埋めていくだけのため、充填断熱に比べるととても作業がやりやすいからです。

外張断熱の場合は、その断熱材の透湿抵抗や壁の中に入る湿気がどのように抜けていくのかをしっかりと確認しましょう。

(一部鉄骨系メーカーでは、高圧縮した繊維系断熱材を使っていますが、この場合は、気密は室内側で取るしかなさそうです。 )

2、気密ラインが繋がるように計画する

気密を考える上で重要なのが、この気密ラインの連続です。

高さ方向と地面と水平方向で、どこも気密ラインがひと筆で書けるようになっていないといけません。

<スポンサードリンク>

書くと簡単なのですが、大きな実際の家では、落とし穴が多いのです。

たとえば、床が気密ラインになっているときに、床下点検口に気密が確保できる点検口を取付けないと、 気密ラインが寸断されます。

また、柱をたてる前に床の気密シートを貼るのが理想的ですが、柱を立てた後でシートを施工する場合は、写真のように、柱にシートを立ち上げて気密テープでしっかりと抑えなければ、隙間が開いてしまいます。

この気密ラインの連続は、ハウスメーカーでも曖昧になっていることの多い部分です。

しっかりとイメージできるようにしてください。

3、気密の注意点をしっかりと抑える

◆ 基本事項

気密シートですが、シートの継ぎ目は柱などの下地がある部分で留め付けなければいけません。

気密テープだけでは、時間が経ってくると粘着力が落ちはがれてしまうからです。

そのため、柱などのある部分で両端を重ねてタッカというホッチキスのような工具でしっかり柱に留め付けた後、タッカの針の部分をテープで処理し、その上から石膏ボードなどで抑えつけるようにとめていきます。

<スポンサードリンク>

そうすることで、継ぎ目からの空気の漏れを小さくすることができます。

他にもたくさんのチェックすべき事項がありますが、代表的な部分をここで紹介します。

(図をクリックすると拡大してご覧いただけます)

◆ チェックポイント

チェック1 : 壁と天井の取り合い

ここでは、部屋の内側で気密を確保する方法を紹介します。

壁から立ち上げた気密シートと天井の気密シートとを、それぞれ10cm以上重ね合わせて留め付けることが理想です。

シートをケチって、突き合わせてテープで処理をしようと思っても、気密性能は極端に落ちてしまいます。

また、コーナー部分では、シートが重ねるのが困難な場合がありますが、その場合は、コーナー部分だけシートを先張し、そのあと壁と天井のシートで抑えるようにするといいでしょう。

<スポンサードリンク>

チェック2 : 壁と窓の取り合い

窓周りは特に隙間ができやすい部分です。

そのため、特に注意が必要です。

サッシを取り付ける前に、木枠に気密シートを貼り、隙間ができないようにしっかりと留め付けた後でサッシを取り付けていきます。

具体的な方法はいくつかあるので、現場によって変わってきます。

チェック3 : コンセント

コンセントは、気密シートを貫通させないとつけることができません。

そのため、外壁には極力コンセントを付けないということが理想ですが、そういった訳にもいかないでしょう。

そのため、コンセントには気密タイプを採用することが望まれます。

チェック4 : 床下点検口

床下点検口には、気密タイプとそうでないものがあります。

特に床下点検口はキッチンに取り付けられる場合が多いので、使う時だけ動かすようなトイレや浴室の換気扇などを付けると床下点検口から空気が入ってきて足元が冷えるなどの問題に繋がってしまいます。

見落としがちな部分ですので、チェックしましょう。

チェック5 : 浴室下人通口

浴室にユニットバスを選ぶ場合は特に、ユニットバスまわりの気密が難しいため、基礎で気密を確保することが一般的です。

<スポンサードリンク>

ユニットバスの下は、給水や排水のための配管が通ります。

その配管に漏れがないかの点検や古くなった配管の交換をするために、床下に入れるような点検口が必要になってきます。

その点検口をたとえば浴室と繋がる脱衣室などに設けず、その他の部屋に付けたとすると、浴室下に入るための人通口が必要となってきます。

その人通口は人間が入ることができる大きさですので、当然空気も楽に入っていき、コンセントや内壁と天井や床の取り合いで空気が入ってきてしまいます。

そのため、この人通口には、空気が遮断できるような蓋を設置するようにしましょう。

理想としては、浴室や脱衣室だけを独立させて、その空間を気密化する方がやりやすいと思います。

チェック6 : 内壁と屋根や床の取り合い

図で示したように、天井で気密を取る場合には、必然的に内壁の上下が開放された状態になってしまいます。

ここには、壁が上まで立ちあがってくるため、気密シートが張れないからです。

そのため、この部分には、空気を遮断するための「気流止め」と呼ばれる処理をしなければいけません。

気流止めには、専用部材の他、断熱材を加工して施工する方法などありますので、工法などに応じて選択するようにしましょう。

<スポンサードリンク>

チェック7 : 換気扇

家の中に取り付けられる換気扇には、大きく分けて2つの種類があります。

シックハウス症候群を防ぐために取り付けられる24時間換気システムとキッチンやトイレ、浴室などのニオイや水蒸気を外に排気する局所換気扇です。

このうち、気密を特に気にしないといけないのは、必要な時だけ動かす局所換気扇です。

この局所換気扇ですが、現在は、気密住宅用といった商品があり、これらには、動かさない時に閉まるシャッター機能が付いているものがあります。

動かしていない時には、しっかりと空気を遮断できるこういった換気扇を選択するようにしましょう。

チェック8 : 貫通口

家に外から引き込まないといけないものは意外と多く、たとえば、給排水管や換気扇、エアコン、配線などがあります。

これらの多くは、円形をしていますので、気密の処理が非常に面倒なため、ここは特に現場で作業する方の真面目さが要求される部分です。

気密の専用部材なども販売されていますが、価格が高いこともあり、採用するところも少ないのが現実です。

なお、貫通口の原則として、外壁や内側の壁を張ってしまう前に穴をあけて、その部分にスリーブパイプを通しておき、しっかりと気密処理する方法が望ましいでしょう。

なお、配線などはどうしても隙間が出てきますので、気密テープや現場発泡ウレタン剤などを使用し、しっかりと隙間を防ぐことが重要です。

<スポンサードリンク>

また、エアコンを後から付けようと思っている場合には、施工段階でエアコンの配線や配管を通しておくようにしましょう。

量販店などで穴をあけるような工事をしてしまうと、そういったことを全く考えずに開口してしまい、気密性の低下のみならず、雨漏りの原因になる場合があります。

チェック9 : 基礎換気

気密の重要性が認識される前にはよく見かけられたのですが、基礎の中を換気するための基礎パッキンと空気を通さないための気密タイプの基礎パッキンを混同してしまっている施工者もいました。

そのため、空気が入ってきてはいけない玄関の土間まわりや独室基礎とした浴室まわりに空気を通すためのパッキンを使っていたのです。

こうなると、気密の確保は出来ませんし、玄関やお風呂がとても寒い空間となってしまいます。

そのため、基礎パッキンも、空気を通さないといけない部分なのか空気を遮断したい部分なのかをイメージして、間違えないようにしてください。

また、基礎は平坦に見えますが小さな凹凸があります。

そこにプラスティック製のパッキンをそのまま置いてしまうと隙間が生じてしまいます。

そのため、気密タイプの基礎パッキンを施工するところには、隙間を埋めるためのクッション材を必ず施工するようにしましょう。

このクッション材も、薄かったり、幅が狭いものだと効果が出ない場合があります。

<スポンサードリンク>

しっかりと確認するようにしましょう。

気密性はどんなに設計段階で完璧だと思っても、現場で施工する方の腕や丁寧さなどで大きく変わります。

例えば、30坪の家でC値が2だった場合、その家には約200cm2の隙間があることになります。

家1軒のすべての隙間を足し合わせても、はがき1枚程度の大きさなのです。

そこからさらに隙間を小さくしようと思うと、とても丁寧な仕事をしないといけないとことが分かってもらえるのではないでしょうか。

そして、その隙間の大きさや位置を知るためには、測定をするしかありません。

実際に気密測定を行わないとその家の性能ははっきりしないのです。

気密測定について

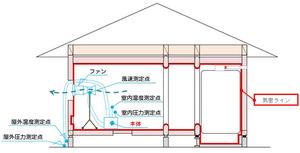

◆ 気密測定とは?

気密測定とは、家の隙間の大きさを知るための測定です。

その方法は、JISで決められていますが、簡単に説明すると、

1、家の中の空気を排気するファンを作動すると、家の中が減圧され負圧になり、隙間から空気が入ってくる

2、家の中と外の圧力差がおおよそ 20Pa ~ 50Pa の間の 5点から7点を決めて、圧力差と家の外に出ていく風量をグラフ上に落とし込んでいく

<スポンサードリンク>

3、出てきた結果から、以下の数値を算出する。

・隙間特性値(n)

グラフの傾きから算出

・通気率(a)

内外圧力差が1Paの時の通気量

・9.8Pa時の通気量(Q9.8)

日本の場合は、Δ9.8Paの時の性能を求めます。この数値は国によって変わってきます

・総相当隙間面積(αA)

家の中の隙間がどれくらいの単純な開口面積があるのかを計算

・相当隙間面積(C)

上で出された相当隙間面積を延べ床面積で割って算出

※延べ床面積は、気密測定で決められた計算の方法がありますので、その通りに計算しなければいけませんので、ご注意ください。

◆ 気密測定器について

気密測定には、以下のものが必要です。

・ 家の中の空気を外に排気するためのファンとそのファンを制御するためのコントローラー

・ どのくらいの空気を外に出したかを確認するための風量計もしくは、風速計

・ 屋外と室内の温度をはかるための温度計

・ 室内と屋外の圧力差を測るための圧力計

精度よく測ろうと思うと、誤差の小さい計測器を準備しなくてはいけません。

ただ、これらの機器を組み合わせて測定するには、数人がかりとなってしまいます。

<スポンサードリンク>

そのため、測定を簡単に行えるように、気密測定専用の機器も製造・販売されています。

日本で、主に使われる測定器は、コーナー札幌が製造・販売する測定器だと思いますが、この測定器だと、設置をすれば、あとは自動で測定をし結果を算出してくれます。

ただ、測定器から出てくる数値が正しいのかの判断や家の気密性能を落としている原因を見つけるためには、専門の知識が必要になってきます。

◆ 当社の気密測定について

当社では、JISに基づいた気密測定を実施するため、コーナー札幌社製の機器(KNS-5000C)で測定を行っています。

100件以上の気密測定の経験から、要望に応じて気密性能を落としている個所を測定時に確認するようにしています。

また得られた結果は、測定から2週間ほどで、財団法人建築環境・省エネルギー機構(IBEC)の書式に準じた気密測定結果報告書を提出しています。

<スポンサードリンク>

なお、引き渡し前に気密測定をする場合は、その家の気密性能を知ることしかできません。

もし、気密性が高い家に住みたいと思って気密測定をするのであれば、気密施工が完了した段階で「気密測定」を行う事で隙間の大きい場所を確認し、その後の補修に繋げることが可能です。

気密性を高める事は、決して息苦しい家をつくるのではなく、家の寿命、住む人の快適さや安全を考えると、とても重要な事なのです。

気密測定により目標どおりの気密が取れているかどうかを

ぜひ確認してみませんか?

一般の方や気密に真剣に取り組みたい工務店からのご依頼をお待ちしております。

※ 対応可能な地域

大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良、滋賀の関西一円

最終更新日 2011年4月26日