住宅の省エネ性能は、住宅における電気やガス、灯油の使用量に直結しています。

ですから、住宅の省エネ性能を高める事により、電気やガス、灯油などの光熱費を

下げることが可能となるわけです。

これから、家を建てるなら、省エネに貢献できる家の作り方を

施主であるあなたが知っておくべきです。

省エネに適した家づくりをするかどうかで、これから長年住む、あたなの家が、

エネルギー環境に貢献できるかどうかが変わってしまいます。

では、具体的に住宅の省エネ性とは、どこに違いが出てくるのでしょうか。

- 住宅で、電気やガスが使われている割合

- 主な省エネの手法は大きく2つ!

- アクティブ手法による省エネ手法

- パッシブ手法による省エネ手法

<スポンサードリンク>

住宅で、電気やガスが使われている割合

まず、省エネを実現するにあたって、現状、私達が普段の家の中での生活で、

どこにどの程度エネルギーを使用しているのかを知ることがとても大切です。

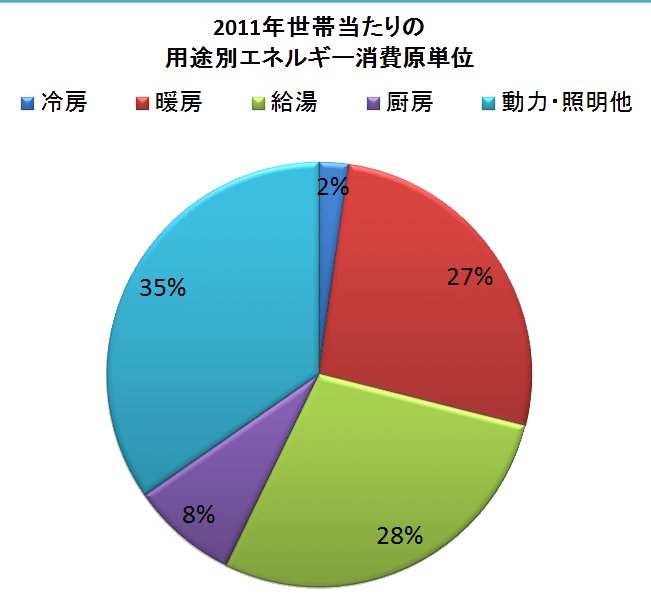

では、財団法人日本エネルギー経済研究所と言うところが出している、

「エネルギー・経済統計要覧」を参考にその割合を見てみます。

下記のグラフは、2011年度の一つの家庭で消費されたエネルギーの割合を表します。

グラフを見て分かるように、エネルギー消費で一番多いのは、給湯、つまりお湯を

沸かすために必要なエネルギーです。主には消費されるガスや灯油などの量が

これにあてはまります。

その次に多いのが、暖房です。冬は石油ストーブや、ガスファンヒーターなどを使う機会が

多いことと、室内温度と外気温度の差が大きい事で、かなりのエネルギーが使われています。

その次に多いのが、このグラフでは詳細に区分されていませんが、

照明に使用されるエネルギー(電気)であると、言われています。

冷房の割合がかなり少ないのは、家庭内で使われる冷房機器はエアコンが多いこと。

エアコンは、非常に少ない電力で、かなり多くの冷房が出来ること。

冬場と比較して、室内温度と外気温度との差が小さい事により、必要なエネルギーが少なくなります。

もちろん、これは全国平均ですので、例えば関西に限った割合だともう少し比率は高くなると思われますが、

それにしても、暖房ほどの割合にはなりません。

結果、このグラフから分かる事は、我々が省エネを実現しようと考えた時は、

暖房や給湯、照明に必要なエネルギーを如何に減らすかが大きなポイントとなることが、

読み取れます。

主な省エネの手法は大きく2つ!

さて、では次に省エネの具体的な方法についてです。

省エネの方法には大きく2つの手法があります。

その2つの手法は

- アクティブ手法

- パッシブ手法

と、言われているものです。

まずは、これらの手法の違いについてです。

アクティブ手法を用いて行われる省エネとは、主に機械に頼った省エネを指します。

例えば、暖房に使用されるエネルギーを減らすために、従来使用されてきたような、

灯油ストーブやガスファンヒーター、こたつなどの器具を使わずに、少ないエネルギーで、

多くの暖房効果が得られる、とても効率の良い、エアコンを利用すること等が挙げられます。

しかし、このアクティブ手法、機械に頼るためにいつかは壊れてしまいます。

ですから、アクティブ手法だけに頼った省エネは、常に「買い替え」が必要になります。

アクティブ手法を突き詰めた考え方に、「スマートハウス」と言うものがありますが、

これとて、「買い替え」のコストをよく考えて、本当にスマートハウスが必要なのか

検討する必要があります。

次に挙げられる手法が、パッシブ手法。

これは、自然の力を極力利用して省エネを実現しようと言う手法です。

太陽の熱や光、風を利用することがパッシブ手法の最たるものですが、

断熱材を利用して、住宅の保温効果を高める方法も、

パッシブ手法の1つとして挙げられます。

パッシブ手法は、アクティブ手法とは対照的に、一度キチンと利用できるように

計画が出来れば、その建物が存在する間は、効果を永続させる事も可能です。

ただし、周辺状況の変化によって効果が変わる場合もあるので、絶対的と言う訳ではありません。

アクティブ手法による省エネ手法

アクティブ手法による省エネの手法について、見て行きましょう。

省エネを実現するために、減らさなければならないエネルギーは、

主に、給湯やエアコン、照明でした。

これらを順番に見て行きましょう。

(1)給湯の省エネ手法

給湯、つまり「沸かすお湯」を省エネする場合は、まさかお風呂のお湯を

半分にして入る訳にもいきませんので、お湯を作る側で省エネすることを考えます。

これまで、お湯を沸かすといえば、台所に設置されていた「瞬間湯沸し器」、

お風呂のお湯を沸かすのは、「ガス釜」でした。

その後、少し前までは、ガス給湯器という物でお湯を沸かし、それを台所やお風呂に

配管で繋いで、利用する方法が主流でした。

これらの方法は、主に「ガス」に火を付けて燃焼することで、高熱を得て、

お湯を沸かしていました。

寒冷地などでは、このガスに代わって、灯油を使用しているところが多いですが、

こちらも、「灯油」に火を付けて燃焼させた熱によって、お湯を沸かしていました。

これらの方法では、例えば、お風呂でお湯を使う場合、40℃程度のお湯が得られれば、

それで充分なのですが、ガスや灯油に火を付けてしまうと、それよりも遥かに高い、

900℃~1300℃と言う熱が出ます。

たかだか、40℃のお湯を沸かすために、この温度は高すぎるのです。

ですから、使用された熱は、排熱(約200℃程度)として、捨てられていたのです。

この無駄を改善した、給湯機器を利用する事で、お湯を沸かす事における

省エネが可能となりました。

代表的な例を以下に示します。

- エコジョーズ

- エコウィル

- エネファーム

また、ガスや灯油を利用してお湯を沸かす方法とは別に、

電気を利用してお湯を沸かす方法もあります。

以前は電気温水器と呼ばれるものを利用していましたが、

こちらも、お湯を沸かすためには無駄が多く、省エネ性を向上させた、

ヒートポンプと呼ばれる仕組みを使って、お湯を沸かす機器を利用すると、

省エネに繋がります。

代表的な例を以下に示します。

- エコキュート(詳細については、クリックして下さい。)

(2)暖房の省エネ手法

次に省エネが必要だったのは、暖房でした。

暖房においても、アクティブ手法で省エネする方法をご紹介します。

暖房には、石油ストーブやガスファンヒーター、コタツや電気カーペットなどが用いられます。

しかし、これらの暖房器具は、どれもエネルギー効率が悪いです。

石油ストーブやガスファンヒーターをどれだけ効率を良くしても、

1の石油あるいは、ガスで、1の暖房効果しか得られません。

これは、暖房の仕組み自体に問題がある訳です。

省エネと言う観点で、最も効率が良いのは、ヒートポンプと言う仕組みを使ったものです。

代表的な暖房器具に、「エアコン」があります。この他にもヒートポンプを利用した床暖房や、

温水パネルヒーターなどが挙げられます。

これらの省エネ性は、非常に高く、最も省エネ性能が高いのがエアコンです。

<$mt:Include module="04adsense[モバイルのみ800px離す]"$>1の電気エネルギーで、2や3の暖房効果があり、

高いものでは5や6程度まで効果が得られるものもあります。

単純に2倍や3倍以上の暖房効果が期待され、非常に省エネ性が高いと言えます。

暖房機器の詳細な比較については、以下を参照して下さい。

→「住まいの暖房機器の比較」

(3)照明の省エネ手法

次に消費が多いのが照明です。

こちらも、アクティブ手法での省エネ方法をご紹介します。

従来、照明と言えば、電球と言われていた、白熱電球や、

最近まで多かった、蛍光灯が主でした。

しかし、政府からの要望で2012年には各照明の大手メーカーでは、

白熱電球の生産が終わっています。

これは、省エネを実現するために政府が動いた結果ですが、

白熱電球は、エネルギー的に残念ながらとても効率の悪い照明です。

白熱電球を触ると熱くなっていると思います。これが効率の悪さを表しているのですが、

電気エネルギーが明かりに変わる際を簡単に表すと、

【電気エネルギー】 → 【照明としての明かり】+【熱】

と、なります。

白熱電球はこの熱に変わる割合が非常に大きいのです。

こういう理由から、白熱電球の生産はストップしました。

照明で、省エネを実現させるための機器として挙げられるのが、

・LED照明

です。寿命も長く、エネルギー効率も良いので、今までの蛍光灯や白熱電球より

はるかに省エネです。

照明の大手メーカーでは、既にLED照明しか生産していない会社も多くあります。

(4)家電について

アクティブ手法の最後に紹介するものとして、建築との関係は今までは殆ど無かった、

家電製品についてです。

家電は全体として、製品別に見ると、割合はそう多くないですが、全てを足すと消費量は

割と大きくなります。冷蔵庫が一番その中でも消費電力が大きく、冷房の約半分程度は、

電力を消費します。次に大きいのがテレビ(冷蔵庫の半分程度)です。

家電については、

- 冷蔵庫

- テレビ

を、省エネ性能の良い物にすると良いです。

ここ最近では、省エネ性能が年々良いものが出て来ていますので、

古い冷蔵庫や、テレビをそのまま使用し続けるより、新しいものに

買い替えたほうが、かえって省エネと言う結果になる事が多いです。