家を建てるときには、必ずしなければいけない調査のひとつに

地盤調査があります。

地盤調査は、家を建てる土地の固さを調べ、

地盤沈下などの欠陥が起こらないような基礎を選ぶための調査です。

ここでは、この地盤調査を詳しく紹介します。

地盤調査の目的

家を建てようと思うと、土地選びの次に行うのが、敷地調査と地盤調査だと思います。

その地盤調査なのですが、今は必ず行われる様になっています。

というのも、

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

という、家の瑕疵(欠陥)を施工者が10年間保証しなければならないことを定めたこの法律が制定されたことによって、軟弱地盤で家が傾いた場合でも基礎の欠陥として扱われることになり、施工者が保証しなければならなくなったからです。

<スポンサードリンク>

ローンを組んで、もしくは、数十年かけて貯蓄したお金をはたいて購入する家ですので、安全に生活を送れるものでなくては困ります。

以前までは、家が傾いた場合の責任の所在が不明確であったため、家が傾いても保証など受けられず、泣き寝入りせざるを得ないご家族が多く存在したのです。

この法律によって、少し安心して家を建てることができるようになってきました。

ただ、ご注意頂きたいのが、地盤保証は、地震が起きて軟弱地盤だったり液状化が起こって家が傾いた場合には、免責事項となり保証されません。

つまり、地盤調査は、

『地震などが起こらない状態で家が傾いたりしないこと』

を前提としたものですので、地盤改良の種類が耐震性と直接結びつくものではないことを、ご理解ください。

地盤調査の結果は、来るかわからない地震のためではなく、数年して家の重みで家が傾かないための措置なので、ご注意下さい。

なお、地盤調査の方法や、その費用などは、下の項目をご確認下さい。

◇ 地盤補強工事費の裁判判例

2010年1月に、今までの慣習を覆すような裁判の判決に私自身も驚いています。

それは、愛知県でのお話しです。

<スポンサードリンク>

土地の購入者が販売元である愛知県住宅供給公社に対して、地盤改修にかかった費用の支払いを求めた裁判で、購入者が勝訴し、住宅供給公社に地盤改良にかかった252万円の支払いを命じる判決が下されました。

今までは、土地の購入者がその地盤に対して必要な補強工事費を負担して家を建てるというのが一般的でした。

また、開発者がその土地を販売する前に地盤調査を行っているわけではなく、購入希望者がその土地の地盤の状態を知るためには、購入者が費用負担し、地盤調査をさせてもらうといった販売者優位の。

いわば賭けのような状態で土地を購入する必要があったのです。

ただ、今回の判決により、土地の販売者は、地盤の状態を把握して、その状態に応じた価格設定を行うことを裁判所は求めた形になると思います。

地盤調査の方法

住宅で使われる地盤調査の主な方法は以下の3つになります。

- スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)

- 表面波探査法

- ボーリング・標準貫入試験

現在は、調査費が安価であることから、

スウェーデン式サウンディング試験が多く採用されているようです。

主な特徴を紹介します。

<スポンサードリンク>

◆ スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)

☆ 試験の概要

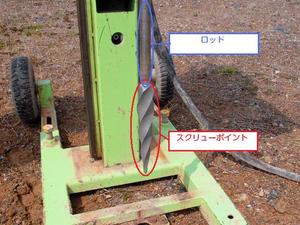

スウェーデン式サウンディング試験とは、

スクリューポイントと呼ばれるドリルの刃先のようなものをロッドと呼ばれる鉄の棒に取り付け、そのスクリューポイントが加重をかけた上に回転させてどれくらい沈んでいくかをみる試験方法です。

↓ スクリューポイントとロッド

<スポンサードリンク>

この方法は、名前を見てわかる通り、スウェーデンで最初に取り入れられた試験方法で、日本でも1976年にJISで規定され、試験の手軽さから戸建住宅では一般的な試験方法になりました。

使われる試験機器はいくつか種類はありますが、基本的には、すべて手動で行うか、回転は機械で行う半自動か一連の試験を機械で自動的に行うかです。

☆ スウェーデン式サウンディング試験のメリットとデメリット

【 メリット 】

・ 試験費用が安い

・ 既存の建物があっても調査が可能

・ 安全側での結果を得られる

【 デメリット 】

・ 調査員によって誤差が大きい

慣れた調査員と不慣れな調査員では、

試験結果が大きく変わる場合がありますので、心配な方は、全自動の測定機器を使うなどの要望を伝えるといいでしょう。

・ 地中の石や造成の時のガラなどの影響を受ける

☆ 具体的な方法 (JISの規定)

1、使用機器のチェック

<スポンサードリンク>

試験前に,スクリューポイント,載荷装置及び回転装置が損傷していないこと並びにロッド,ねじ部の変形及び損傷がないことを点検する。

使用するスクリューポイントは,最大径が3mm 以上摩耗したものを用いない。

また,自動記録装置を使用する場合には,試験前に機能チェックを行う。

2、試験準備

スクリューポイント連結ロッドの先端にスクリューポイントを取り付け,ロッドに載荷用クランプを固定し,ハンドルを取り付けて,調査地点上に鉛直に立てて支える。

貫入時に載荷装置が地盤にめり込むおそれのある場合には、あらかじめ底板などを設置し、めり込みを防止する。

3、地盤に加重をかける

最初に100N の荷重をクランプへ載荷する。

試験の目的に応じて,最初に500N の荷重を載荷してもよい。

4、貫入の確認と測定

荷重でロッドが地中に貫入するかどうかを確かめ、貫入する場合は強制的に停止せずに貫入が止まったときの貫入量を測定し、その荷重の貫入量とする。

また,このときの貫入状況を観察する。

5、加重を増やす

<スポンサードリンク>

段階的に荷重を増加して4、の操作を繰り返す。

荷重の段階は,50N,150N,250N,500N,750N 及び1000N とする。

試験の目的に応じて荷重段階を500N,750N 及び1000N としてもよい。

6、【おもりだけで沈んだ(自沈)場合時】ロッドの継ぎ足し

載荷装置下端が地表面付近に達したら、荷重を除荷し、ハンドルを取り外し、鉛直性を確認しながらロッドを継足し、載荷用クランプを引き上げて固定し、ハンドルを取り付け,3~5の操作を行う。

7、【自沈しない場合】ロッドを回転させてその回転数をカウントする

1000N でロッドの貫入が止まった場合は,その貫入量を測定した後,鉛直方向に力を加えないようにロッドを右回りに回転させ、次の目盛線まで貫入させるのに要する半回転数を測定する。

その際,回転速度を1 分間に60 半回転数程度以下とする。

なお,これ以後の測定は,0.25m(目盛線)ごとに行う。

8、【貫入する早さが早くなった場合】1000Nの荷重だけで貫入するかを確認

回転貫入の途中で,貫入速さが急激に増大した場合は、回転を停止して,1000N の荷重だけで貫入するかどうかを確かめる。

貫入する場合は4、に、貫入しない場合は7、に従って以後の操作を行う。

<スポンサードリンク>

9、【1000Nで自沈する場合】おもりを外し、自沈の状況を確認

測定において,5、の作業の途中で急激な貫入又は8、の作業の途中で回転を与えなくても急激に貫入が生じた場合は、いったん貫入が止まるまでおもりを速やかにおろし、その間の作業内容を記録し,5、の作業から始める。

10、終了

以下の状態が確認された場合は測定の終了について検討する。

・ スクリューポイントが硬い層に達し,貫入量0.05m 当たりの半回転数が50 回以上となる場合

・ ロッド回転時の抵抗が著しく大きくなる場合

・ 地中障害物に当たり貫入不可となった場合

記録には測定終了事由及び終了深度を記録する。

11、試験終了後の確認

試験終了後、載荷装置を外し、引抜き装置によってロッドを引抜き、その本数を点検し、スクリューポイントの異常の有無を調べる。

JISでは記載がないようですが、敷地の4点程度を調査する場合が多いようです。

変形地や造成地などで、試験結果にばらつきがある場合は、調査ポイントを増やす必要があります。

☆ 調査結果報告書の記載内容

<スポンサードリンク>

報告書には以下の内容が書かれているか確認してください。

- 調査件名

- 試験年月日

- 地点番号

- 地盤高

- 試験者

- 載荷装置及び回転装置の種類

- 調査実施日の気象情報

- 測定記録,計算表,試験位置並びに試験状況に関する記録

- 静的貫入抵抗(Wsw(N),Nsw)の深さ分布図

ここで、重要なのは、静的貫入抵抗です。

この結果や周辺調査によって基礎の種類を選定することになります。

◆ 表面波探査法(レイリー波探査法)

☆試験の概要

この試験は、起振器によって地震と同じような人工的な振動を地面に与え、その振動の伝わりやすさを一定距離に置かれた検出器で検知することで地盤の良し悪しを判断する方法です。

振動の周波数は、伝わる深度が異なるため、いくつかの周波数で調査することで、断面的な地盤の状態を把握することが可能です。

<スポンサードリンク>

☆ 表面波探査法のメリットとデメリット

【 メリット 】

・ 地中の石やガラの影響を受けにくい

SS試験が点で調査するのに対して面で調査するため、石などの影響を受けにくくなります

・ 調査員の技量に左右されにくい

【デメリット】

・ 地盤調査費用が高い

・ 深度が深い部分の精度が低いため、表層部での診断となってしまう

◆ ボーリング・標準貫入試験

☆ ボーリング・標準貫入試験の概要

ボーリング・標準貫入試験とは、ビルなどの大きな建築物を建てるときに一般的に行われる地盤調査のひとつで、世界で決まった調査方法に従って試験するため、この調査で得られるN値は地質学などでも広く利用されています。

この標準貫入試験ですが、質量63.5kgのドライブハンマーと呼ばれるおもりを76cm自由落下させて、ボーリングロッドと呼ばれる挿入する鉄の棒の頭部に取り付けたノッキングブロックを叩き、ボーリングロッド先端に取り付けた標準貫入試験用サンプラーを地盤に30cm打ち込むのに要する打撃回数(N値)を測定する試験です。

<スポンサードリンク>

この試験では、ボーリングロッドの先端のサンプラーで土の試料が得られるため、その地盤の組成や、N値との整合性を確認することができます。

調査は1mごと

☆ ボーリング調査・標準貫入試験のメリット

・ その地盤の組成が目視で確認できる

・ SWS試験や表面波探査法などよりも深い10m以上の調査が可能

・ データの数が豊富で他地点との比較が可能

☆ ボーリング調査・標準貫入試験のデメリット

・ 調査に使用する機器が大型のため、広いスペースが必要

・ 調査に時間がかかり、費用も高額

・ 1mに対して30cmのサンプル最終のため、全体の30%ほどしか地質を知ることができず十分ではない

地盤調査にかかる費用

地盤調査にかかる費用ですが、以下のようになっています。

<スポンサードリンク>

☆ スウェーデン式サウンディング試験費用

約30,000 ~ 50,000円

地盤調査の中では最も安くなっています。

貫入試験は、通常4~5点で行われます。

☆ 表面波探査法

約50,000 ~ 80,000円

徐々に金額も下がってきましたが、SWS試験の2倍ほどかかります。

調査点は、敷地内の4~5点にて行われます。

☆ ボーリング調査・標準貫入試験の費用

約150,000 ~ 250,000万円

金額に開きがありますが、これは、良好な地盤の層(支持層)の深さや測定地点数による違いです。

調査の深さが10m未満で、1か所を調査する場合は、15万円程度でやられているところが多いようです。

ただ、支持層が深い場合には、調査する深さが深くなるため、大よそ1m深くなる毎に1万円が追加でかかるようです。

<スポンサードリンク>

地盤調査結果は依頼先によって変わる!?

◆ SWS試験と表面波探査法では試験結果に差が・・・

地盤調査はその調査の方法によって判定が異なります。

たとえば、スウェーデン式サウンディング試験と表面波探査法とでは、表面波探査法で試験した方が

「地盤改良の必要性がない」

と判定される可能性が高くなります。

同じ地盤なのになぜこのように変わるかですが、スウェーデンサウンディング試験の方がより安全側で評価する傾向にあるからです。

◆ 保証はどうなるのか・・・

そこで気になるのが、

表面波探査法で調査した結果を信じて家を建てていいのか・・・将来家が傾いたりしないのか・・・

というところだと思います。

現在は、家が傾くなどの問題が起こった場合には、その建築を請け負った業者がその瑕疵に対して保証しなければならないことになっています。

<スポンサードリンク>

そのため、調査結果の違うどちらの調査方法を選択しても家を建てた方は同じ保証を受けることができるのです。

◆ SWS試験で得られた結果で地盤改良をするのは本当にムダなのか・・・

では、スウェーデン式サウンディング試験で得られた結果で地盤改良にお金をかけることになった場合、全くのムダなのかというとそうではありません。

たとえば地震が起きた場合はどうでしょう。

地震が起きて家が傾いても、法律に基づいて建てられた家であればそれは欠陥や瑕疵とは認められず、地震保険などで対応しないといけなくなります。

地盤改良工事では、家をより頑丈にするための工事になりますので、何もしないよりもしていた方が家への損傷を小さく抑えられる可能性が高くなります。

地盤改良工事には数百万円かかる場合もありますので、判断にはとても迷うところだと思いますが、家の耐震性能を考えるなら、地盤のことからしっかりと検討して頂きたいと思います。

最終更新日 : 2011年5月5日

<スポンサードリンク>