Home > 土地の探し方・選び方 > その土地に家を建てる時の法律と規制

家を建てるための土地購入。

ご家族が思い描く家が建つかどうかをしっかりと確認しましょう。

ここでは、土地にまつわる法律や規制を紹介します。

・建ぺい率と容積率

・高さの制限

・家が建てられない地域がある!?

・火事に対して備えなければならない地域

・将来どんな建物がまわりに建つのかチェック

家の大きさを制限する法律

ご家族の欲しい家の広さはどれくらいでしょうか?

〇坪とはっきりした大きさがある方は

ぜひその土地にどれくらいの大きさが建てられるのかを確認しましょう。

<スポンサードリンク>

◆ 建ぺい率と容積率

その土地に建てられる家の大きさを知りたい場合には、

この建ぺい率と容積率をチェックして下さい。

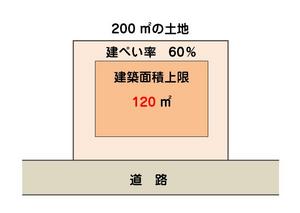

◇ 建ぺい率とは?

建ぺい率とは、その土地の面積に対する『建築面積』の割合を示したものです。

たとえば、約60坪(200m2)の土地で建ぺい率が60%だったとすると、約36坪(120m2)のスペースで家を建てなければいけません。

車庫は入るの?バルコニーは?屋根の出っ張りは?など疑問があると思います。

それを理解するために、建築面積について知る必要があります。

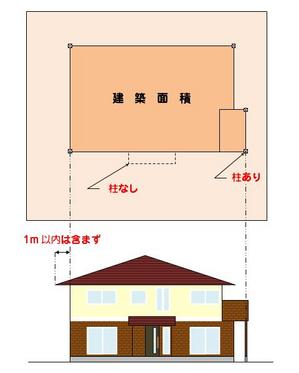

建築面積とは、家を空から見下ろした時に、柱に囲まれた内側の空間と覚えておくといいでしょう。

<スポンサードリンク>

ちなみに、イラストの通り柱の中心から1m以内の庇は面積に算入しなくてもいいことになっています。

ただ、庇やバルコニーの出た先に柱が建っている場合は面積に算入しますので、注意して下さい。

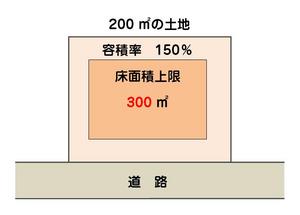

◇ 容積率とは?

容積率とは、 その土地の広さと、建てる家の各階の合計床面積の割合です。

たとえば、約60坪(200m2)の土地で容積率が150%だったとすると、約90坪(300m2)までの床面積の家を建てることができます。

もし、3階建てならば、1階、2階、3階の床面積の合計で計算します。

「吹抜けは面積に入るのか?」「インナーガレージは?」「出窓は?」「小屋裏収納は?」など疑問がある方もいるでしょう。

それを知るには、床面積の計算方法を知る必要があります。

床面積とは、読んで字のごとく家の中の床の面積です。

ただ、玄関土間やダクトスペース、エレベーターなどは床面積に含まれます。

では、下に床面積に含まれないものを挙げますので、参考にして下さい。

<スポンサードリンク>

【床面積に含まれないスペース】

・ 吹抜け、吹抜けに接する階段

※壁をたてず、手すりだけの場合のみ

・ 小屋裏収納、ロフト

※但し下階の床面積の1/2以下で天井高さが1.4m以下

固定階段の可否は、各行政によって対応が異なります

・ 地下(天井面が地盤面より高さ1m以下の部分)

※但し、床面積合計の1/3までの部分

・ ガレージ

※但し、床面積合計の1/5までの部分

・ ポーチ、ピロティー

※但し、屋内的用途で使わない場合のみ

・ 屋外階段、バルコニー

※出幅が2m以下の部分

屋外側の参考イラストも合わせてご覧ください。

※ イラストの中で、インナーガレージなどを含まずと表現していますが、一定の条件を満たした場合ですので、ご注意ください

◆ 高さの制限

建物の最高高さや、軒高さなどに制限がある場合があります。

土地のある地域によって制限される家の高さが変わりますので、確認してみましょう。

<スポンサードリンク>

◇ まず最初に・・・

家の高さってどれくらいかを知っていますか?

目安があると分かりやすいと思いますので、参考までに示しておきます。

各部の高さ

家を下から見ていくと、

基礎、1階の床、1階の天井、天井懐、2階の床、2階の天井、屋根

となっています。

それぞれの高さですが、

基礎の天端 GL+450mm

1階の床 GL+600mm

1階の天井 GL+3,100mm

2階の床 GL+3,600mm

2階の天井 GL+6,100mm

最高部高さ GL+8,000mm

2階建ての場合は、こんな感じになっています。

※木造軸組みでの目安

ちなみに、3階建てですと、最高部高さは11mくらいになります。

屋根の形状や、家の仕様、工法によってこの高さは変わってきますので、さらに詳しく知りたい場合は、家づくりをお願いするハウスメーカーや工務店に確認してください。

<スポンサードリンク>

◇ 高さに関する法律

高さに関わる法律は、以下のものがあります。

・ 用途地域による高さの制限(建築基準法第55条)

・ 前面道路に関わる高さの制限(道路斜線)

・ 隣地に関わる高さの制限(隣地斜線)

・ 隣地の採光を守るための高さの制限(北側斜線)

など

なお、細かな内容については、今後アップしていきます。

建てられる建物を制限する法律

家を建てるためには、いろんな法律がありますが、

ここでは、土地選びに関わってくる法律を勉強しましょう。

◆ 家が建てられない地域があるの?

家が建てられない地域やあまりお勧めできない地域は以下の通りです。

<スポンサードリンク>

◇ 市街化調整区域

都市計画法という法律で定められる都市計画区域のなかで、家が建てられる区域を「市街化区域」といいます。

逆に家を建てられない区域は、

「市街化調整区域」

です。

この市街化調整区域は、家を建てることを抑制するための区域と定められていますので、その土地に縁も所縁もない人が簡単に家を建てることはできません。

ただ、市街化調整区域に住む方の子供が実家にもどり農業を営む場合に新しく家を建てるなどの場合には、許可がでる場合もあります。

詳しくは、役所にお問い合わせください。

また、市街化区域や市街化調整区域のどちらにも指定されていない土地もありますが、ライフラインが整備されていない場合がほとんどです。

規制などはありませんが、お勧めはできません。

◇ 工業専用地域

家を建てることになると多くの規制がありますが、その中でも、都市計画区域ごとに定められた法律や規制が

重要になってきます。

都市計画区域とは

「その区域をどのような町にしていくのか」

を都道府県が判断し線引きしたもので、その土地に必要な制限が設けられています。

制限は、用途地域ごとに定められますが、その中の「工業専用地域」では、家を建てられないように決められています。

<スポンサードリンク>

この工業専用地域ですが、工場の専用地域で、学校や病院なども建ててはいけないことになっています。こういった土地が住宅用の不動産として出回ることはあまりありませんが、土地情報を見たら用途地域を確認するようにするといいでしょう。

◆ 火事に対して備えなければならない地域

都市計画区域には、防火地域や準防火地域といった火事に対してある程度耐えることができるつくりにしなければならない区域が決められています。

この区域は、住宅が密集して建っているような場所が指定されています。

このような地域では、火事に強い特別な仕様(耐火構造、準耐火構造など)としなければならず、家の建築費が高くなります。

また、建てられる家の工法も限られてきますので、防火地域や準防火地域などに指定されているかどうかの

確認はしなければいけません。

ちなみに、各地域の制限は以下の通りです。

◇ 防火地域

防火地域に指定される土地に家を建てるためには、

階数が3以上、または100m2を超える建物は、耐火建築物としなければならない。

それ以外の建物も、耐火建築物もしくは準耐火建築物としなければならない。

<スポンサードリンク>

となっています。

そこで、耐火建築物や準耐火建築物ですが、以下の通りです。

【耐火建築物とは】

主要構造部が耐火構造か、政令で定める基準以上であることが求められます。

また、窓や玄関などの開口部には、防火戸や政令で定める防火設備を備えなければ

いけません。

【準耐火建築物】

主要構造部が準耐火構造か、政令で定める基準以上であることが求められます。

また、窓や玄関などの開口部には、防火戸や政令で定める防火設備を備えなければいけません。

◇ 準防火地域

準防火地域に指定される土地に家を建てるためには、以下の制限があります。

延べ床面積が1,500m2より大きいか4階建て以上の建物では耐火建築物としなければいけない

延べ床面積が500m2を超え1,500m2以下の建物は耐火建築物もしくは準耐火建築物としなければならない

3階建ての建物は、耐火建築物もしくは準耐火建築物にするか外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。

<スポンサードリンク>

木造住宅の場合は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を「不燃材料」で造り、又はおおわなければならない。

となっています。

両地域とも火災に対する備えをしなければなりませんので、建てる家にプラスの予算がかかってきます。

◆ 将来どんな建物が建つのかチェック

眺望のよさで選んだ土地!ちょっと高台で毎日の通勤は坂道が大変だけど、それを帳消しにしてくれるようなリビングからの素敵な眺望。

でもある日、少し下の土地でマンションが建ち始めました。

地域住民にはとくに説明もなく、いきなり現れた高層マンション。

その日以来、リビングからの素敵な眺望が消え

マンションからの視線を気にしながらの生活に一転。。。

そんなことが現実に?

なんて思う方も多いかもしれませんが、用途地域を確認しないとこういったことも現実に起こるかもしれません。法律である程度守られるものですが、裁判をおこすにもお金がかかりますし、時間もかかります。

結局しぶしぶお金で解決なんてことにもつながりかねません。

<スポンサードリンク>

ご紹介した例だけでなく、ほかにも土地がらみではいろいろと裁判が起こっていますので、注意が必要です。

そこで、ここでは、その土地にどんな建物がたつのかを知るために「用途地域」を確認してみましょう。

◇ 住居系の地域

【第1種低層住居専用地域】

低層の家やアパート、マンションなどが対象です。

地方自治体で10mもしくは12mの高さの制限が設けられていますので、高い建物が建つことはありません。

住居専用ですが、住宅と併用した店舗は認められます。

【第2種低層住居専用地域】

こちらになると、第1種低層住居専用地域よりも少し制限が緩和され、150m2以下の店舗までが建築可能になります。

(建物の最高高さの制限は変わらず)

小さなスーパーなどが建てられるので、利便性が少し上がります。

【第1種中高層住居専用地域】

住居であれば、5階まで位の建物であれば建築可能です。

その他、店舗や公共の施設、病院、学校、駐車場などが建築可能です。

<スポンサードリンク>

敷地境界で20mを超えると高さ制限が出てきます。

【第2種中高層住居専用地域】

高さ制限などは第1種中高層住居専用地域と変わりませんが、第1種中高層住居専用地域よりも大きな店舗が建てられたり、事務所などが建築可能になります。

住居専用地域となっていますが、比較的幅広い用途の建物が建てられる地域になります。

【第1種住居地域】

住居地域となっていますが、3000m2以下の店舗や事務所、ホテルなどが建築可能になります。

閑静な住宅街といった町づくりではなく、住宅以外の様々な施設が混在する地域ですので、利便性などを重視される方には向いているのかもしれません。

【第2種住居地域】

第1種住居地域との大きな違いは、店舗などの建築可能な面積が10,000m2以下とさらに大きくなることに加え娯楽施設(パチンコ店など)が建てられることです。

【準住居地域】

道路沿線に指定されていることが多い用途地域ですが、第2種住居地域までは建築出来なかった劇場や映画館、自動車修理工場、倉庫などが建築可能になります。

<スポンサードリンク>

◇ 商業系の地域

【近隣商業地域】

近くに住む人達が日用品などを買いものするための地域で、店舗施設等の広さ制限等がない地域です。

建てられる建物の種類は、準住居地域と同様です。

【商業地域】

あらゆる商業施設の建築が可能な地域です。

風俗店の営業も可能になります。

工場などの建築に制限がありますが、地価も高い地域が多いため、なかなか住宅用として購入するのは難しいでしょう。

◇ 工業系の地域

【準工業地域】

住宅や環境影響や爆発などの危険の小さい工場、商業施設が混在する地域です。

【工業地域】

工場の利便性を高めるために設けられた地域で、危険物の貯蔵や処理を目的にする工場なども建てられるため、住宅の建築は可能ですが、住むにはあまり向いていない地域です。

また、学校や病院などの建築は出来ませんので、利便性が良いとは言えません。

<スポンサードリンク>

【工業専用地域】

工場のための地域で、家を建てることもできません。

![]()

いかがでしょうか。

土地選びのときに参考にして頂ければと思います。

最終更新日:2011年4月11日